«Возвращение». Иван Катаев

Николаев жил в этом городе с весны. В конце зимы он разошелся с женой, бросил Московский университет на третьем курсе и через МК перевелся сюда.

Ему казалось, что он устал жить в Москве, где так много исписывается бумаги и не видно настоящего, живого труда, где людям так тесно, что они задевают друг друга локтями, мнут и топчут. От этого и его собственные неудачи, и необъяснимая тоска, и ссоры с женой, окончившиеся разрывом...

Скорей, скорей в какой-нибудь маленький город, чтобы почувствовать под ногами землю и траву, чтобы близко перед глазами были фабрики, простые и веселые люди, подлинные строители жизни!

В учраспреде он просил направить его на какое-нибудь предприятие, но как-раз потребовался работник по его журналистской специальности, и его послали в эту редакцию. Он отказывался, но ничего не вышло. Ну, все равно, город хотя и не маленький, но фабричный, там ему будет хорошо. Вот он отряхнул прах от ног своих, новая, неведомая жизнь раскрывается перед ним.

Сначала газета очень увлекла, Николаева, и не то, чтобы он исцелился от своих томлений, но просто некогда было скучать и раздумывать, — так плотно был заполнен день. Сотрудники редакции ему не понравились, но вот приехала Лада, и он теперь больше не одинок.

Так шло до средины лета: день за днем, — редакция, типография, кружки, — день за днем. Но когда наступили июльские жары, в городе стало тяжко. С самого утра голое, безжалостное солнце в истомленном небе, пылевые смерчи базарной площади, — пыль на всем, потные, точно опухшие, лица, липкие руки. Ночами духота при раскрытых окнах, бессонница, комариный тончайший писк. Николаев как-то вдруг сдал, закручинился и перестал спать.

Ворочаясь с боку на бок под жаркой простыней, он бесконечно думал о жене, мучился, что жестоко и грубо оскорбил ее своим беспричинным, в сущности, уходом.

Теперь, отделенный от нее временем и десятками верст, он позабыл все раздражавшие до бешенства мелочи, — казалось, что жена во всем была права, да и не в этом дело, а в том, какая же она ласковая, прелестная и единственно милая. Как же это он позволил затмиться в себе всему, что так долго соединяло их, вело вместе — вместе! — через нищету, через молодость, через эти солнечные годы?! Ведь она столько времени одна была с ним рядом в этом огромном мире...

Два стеклянных звонка на станции, скорый отходит... Вот и они с Наташей едут в вагоне... На юг, далеко... И он покупает ей вишни на полустанке, мелкие, мокрые, в бумажном фунтике. У нее измазаны губы и алое пятно на платье... А Немчиновский сад?.. Да, да, и Немчиновский сад!

Или вот: — он возвращается с работы, отворяет дверь, а она уже знает по шагам, что это он, она стоит посреди комнаты, широко раскинув руки, и смотрит на него ликующими глазами...

Среди ночи Николаев вскочил, зажег лампу и сел писать письмо. Сожитель его заворочался на постели и приподнял голову.

— Ты что вдруг сорвался?

— Срочная работа, — сказал Николаев сквозь зубы, — передовую пишу.

Он отправил письмо и каждый день ждал ответа. Нет, нет, не напишет! Такие оскорбления не прощаются. Ей, конечно, давно никакого дела до него, забыла, забыла!..

Ну, и сам виноват... Надеяться теперь не на что. Впереди одинокая, холодная жизнь...

Когда Барвинок утром вместе с рукописями передала ему желтоватый плотный конверт, он даже не понял сразу.

— А это что? Почему же не распечатали?

Тут он увидел и мгновенно узнал этот ровный, изящный почерк.

Все, все по-прежнему, — писала она. — Одно солнце видит, как я тебя жду. Скорее, скорее!..

Была среда, он мог поехать только на воскресенье. Но в пятницу он узнал, что в воскресенье пленум укома и там доклад о газете и рабселькоровском движении.

— Капустин, голубчик! Я не смогу быть на пленуме, мне необходимо завтра в Москву. Ты сходишь один. Я все, что нужно, все материалы...

— Как, что такое? Да ты с ума сошел Уком наши вопросы ставит раз в году... И потом вообще газета на краю гибели, в типографии прогулы и пьянство, редакция разваливается... Тебе, я вижу, все это совершенно безразлично?

Николаев сжал кулаки так, что ногти впились в ладони, и отошёл к своему столу.

Он отправил второе письмо, в понедельник третье, потом четвертое. Неделя тянулась нескончаемо, каждый день как месяц, а ночи-то, ночи!..

В субботу он и Лада, как всегда, отправились в слободу на кружок. Николаев с трудом высидел до конца собрания и чуть не плакал от нетерпения, слушая тягучее и ворчливое высказывание Белякова. У ворот фабрики он торопливо распрощался с Барвинок и побежал к станции. Лада постояла на месте, глядя ему вслед, пока он не скрылся в темноте.

Она все уже знала. В прошлый раз, на пригорке, он не удержался и все рассказал ей, путаясь в словах и сияя. Надо же было хоть кому-нибудь рассказать...

Лада повернулась и, опустив голову, медленно пошла к городу по темной фабричной улице, мимо неподвижных, пыльных тополей.

Выйдя из подъезда Курского вокзала на площадь, Николаев сел в автобус. Пружинное сиденье знакомо и приятно уступило его тяжести. Теплый ветерок залетел в открытое окно и принес запах пыли, нагретого камня и еще чего-то, москательного, привычного с детства, в чем была вся Москва.

Машина заклокотала, кинула вперед белый туч, качнулась и пошла. Мимо окна понеслись неосвещенные по-летнему улицы, тротуары с неторопливыми прохожими, яркие витрины гастрономических магазинов. Лубянская площадь и темный фонтан, и плавный асфальт Никольской... Так вот она, Москва! Здравствуй, милая! Как же мог он изменить ей, забыть ее, когда все сердце его тут, все взращено этими площадями, бульварами и переулками... В чем-то ошибся он, чего-то не рассчитал, надо передумать, но это все после, после, потому что уже близко, близко, вот сейчас!..

Одним духом Николаев взбежал по лестнице на пятый этаж и позвонил три раза у двери своей бывшей квартиры. Сердце его гулко колотилось, подгибались колени.

Как он вымечтал за последние дни эту минуту, сколько раз представлял себе, как войдет, встретит ее руки в темной прихожей, что будет потом... Но почему же не отпирают? Он позвонил еще раз. Неужели ее нет дома? Тут он заметил, что на узорчатой табличке с расписанием звонков его фамилия тщательно зачерчена карандашом.

Это больно кольнуло его: вычеркнула! Поспешила вычеркнуть!.. Так, может быть, и письмо ее — просто случайность, минутная вспышка? Разве можно, на самом деле, исправить все, что произошло?! Время, забвенье, отчужденность разделяют их, — никакого возврата! С отчаянием в душе он принялся звонить по три, по два, по четыре раза. Наконец вдалеке скрипнула дверь, и послышались шаги. Но это не ее шаги! Кто там? Он назвал себя. Ему отворила заспанная старуха, прислуга соседей, сердито ворча что-то невнятное.

— Наташи нет дома?

Но старуха ничего не ответила и, повернувшись, зашлепала босыми ступнями по коридору. Николаев кинулся к двери своей комнаты. Она была заперта. Тогда он принялся стучать к соседям. Никто не откликался, — очевидно, все на дачах. В каморке за кухней он нашел старуху, она уже снова храпела, и большого труда стоило растолкать ее. Кряхтя и ругая полуночников, она достала из ящика стола ключ от их комнаты и буркнула, что Наталья Павловна куда-то уехали.

Открыв дверь, Николаев увидел на полу два конверта. Он поднял их. Это были его письма, — нераспечатанные. Его письма валяются на полу!.. В комнате все было, как при нем, и тот же запах вещей. На столе лежал ключик от входной двери и под чернильницей записка. В висках у него стучало, и все плыло перед глазами, пока он читал ее, сперва ничего не понимая.

Она уехала в подмосковный дом отдыха — так уж вышло с отпуском и не хотелось упускать возможность. Но пусть он немедленно приезжает туда, это недалеко — четвертая остановка от Москвы, адрес такой-то. Прости за небрежность, очень тороплюсь. Твоя Наташка.

Записка была помечена числом понедельника. Николаев сунул ее в карман, захватил ключик и выбежал из квартиры. На площади он взял такси и помчался на Ярославский вокзал.

Он немного успокоился, сообразив, что два последних письма его пришли после ее отъезда, и старуха просто подсунула их под дверь. Твоя Наташка, твоя Наташка...

Ну, конечно, моя... Но все-таки до чего сухо! Неужели нельзя было приписать еще что-нибудь ласковое, такое, чтобы знать: совсем, наверняка, навсегда!.. Нет, что-то не ладно, что-то не ладно...

На вокзале пригородная касса была уже закрыта. Носильщик сказал ему, что последний дачный поезд только что ушел.

А дальний? — есть ведь еще дальний?.. Дальний не останавливается на этом полустанке.

Николаев сразу увял и обессиленный опустился на скамейку. Все, все против него, какая мука! Может быть пойти пешком? Он даже встал с места, исполненный решимости. Верст тридцать... Не так уж далеко... Но нет, ничего не выйдет, — идти пять-шесть часов... Выгодней дождаться утреннего поезда.

Он пошел пешком от вокзала через всю Москву. Торопиться некуда... А ему хотелось, страстно хотелось торопиться: даже в самых метаниях этих, в погоне за нею было какое-то терзающее наслаждение. Век бы мыкаться так, разыскивать ее!..

Целая ночь лежала перед ним, неподвижная, грузная, в неподвижности своей равная смерти, черной вечности. Если бы можно было сразу сомкнуть вот эту минуту с тем, с завтрашним, ярчайшим!.. Лежа на кровати в своей тихой, пустой квартире, Николаев силился заснуть, жмурил глаза, пытался ровно дышать, — нет, сон не приходил! Никогда еще таким ненужным, таким издевательски досадным не казалось ему время. Только на рассвете он забылся прозрачным и кратким сном и проснувшись испуганно вскочил на ноги. Слава богу, не проспал! Был восьмой час утра.

Пустой дачный вагон, пронизанный солнцем и свежими сквозняками, мотаясь из стороны в сторону, донес его до полустанка. Он прошел по узкому белому шоссе мимо дачных садов, через сосновый лесок и ржаное поле. Дорога свернула в деревенскую улицу, и за околицей раскрылись перед ним просторные ярко-зеленые луга, окаймленные веселыми рощами, исчерченные серебряными извивами речки. Повсюду на низких берегах и в воде сверкали сотни голых тел, взлетали брызги, слышались крики, барахтанье и женские взвизги. В стороне виднелся густой парк, из которого выглядывали дачные теремки и крыши.

Идя вдоль берега, Николаев с удивлением посматривал на купающихся, прислушивался к этой счастливой суматохе людей и воды. Это был какой-то неведомый, далекий и завидный для него мир. Он дошел до парка и прочитал надпись на сквозной деревянной арке: «Добро пожаловать».

По дорожкам парка бродили отдыхающие, мужчины— почти все обнаженные до пояса, в трусах, женщины в шароварах и легких белых рубашечках без рукавов, поддерживаемых двумя тесемками на каждом плече.

Николаеву почему-то казалось, что он сразу встретит Наташу и подойдет к ней.

Несколько раз издали он принимал за нее других женщин, и сердце его замирало...

Нет! — не она... Он обошел все аллеи, заглянул на террасу главного дома, снова вернулся к арке. Столько людей всюду и такие одинаковые все... Невозможно найти!

Нетерпение его начинало переходить в отчаянье, возникали нелепые мысли: а вдруг он так и не найдет ее, проищет целый день в парке, на лугах, на реке, а там и вечер, и все кончено... Спрашивать ему не хотелось, да и кто может сказать?.. Наверное, пошла купаться, — успокаивал он себя, — надо постоять, подождать здесь, у входа. Но стоять на месте он уж никак не мог и снова кинулся в аллеи. Обежал все дорожки и, обогнув строения, вышел на залитую солнцем баскетбольную площадку. Здесь тоже было много народу, сидели на скамеечках, ходили.

Щурясь от яркого света, он приглядывался к липам, и вот с того края площадки оторвалось вдруг что-то белое, ослепительное, с звонким криком полетело напрямик, раскинув тонкие крылья, и вот она уже припала к нему всем телом, закинув ему за шею голые руки, высокая, легкая, утренняя, в такой же, как у всех, рубашечке, из прорезов которой выглядывали круглые плечи, румяные от первого загара.

Не обращая внимания на окружающих, смотревших на них, она отрывисто и крепко целовала его в губы, потом легонько откачнулась, засмеялась, глядя на него все теми же жадными, ликующими глазами, снова прижалась и вдруг, схватив его за руку, повлекла куда-то сквозь колышущуюся пестрядь зеленых теней и солнечных пятен.

Весь этот день Николаев потом мог представить себе только как яркое смешение зеленого и голубого — воды, неба, деревьев и горячих, пахнущих медом лугов. Он плохо соображал, что с ним творится, ничего как следует не запомнил, ничего не успел сказать и очнулся только к вечеру, когда вдруг понял, что ему пора уезжать. Но уехать, расстаться было невозможно, совершенно невозможно, — все равно, что перерезать себя пополам. Как же он оставит ее? — вот она смотрит на него. Три года, вся его молодость и счастье, смотрят на него... Все тело его, каждый кусочек кожи и мускульной плоти тоскует и тянется к ней, и он не может уйти. И вот в чем ужас: он знает, что все-таки сейчас оторвется от нее и уйдет.

За весь день, да нет! — со вчерашнего вечера он ни разу не вспомнил о редакции, о фабриках, о Ладе Барвинок. А ведь он существует, этот пыльный и тягостный мир, и он должен вернуться к нему навсегда. Это можно сделать только сразу, рывком, зажмурившись, не раздумывая...

Николаев быстро поднялся со скамейки, где они сидели вместе с Наташей.

— Нет, нет, не провожай, не нужно, а то я не смогу... Ну, прощай, радость... Пиши мне! Каждый день?

— Каждый день.

Не оглядываясь, он выбежал из парка и крупным шагом пошел к станции.

По реке, по розовеющей зеркальной воде скользили лодки, беззаботные песни неслись оттуда, голые люди задумчиво стояли по колена в воде, пошлепывая себя по груди, другие сидели на остывающем песке, бродили по бережку. С лугов, из леса вереницами возвращались гуляющие — ужинать, играть в крокет, ухаживать за барышнями.

В медленных, прохладных сумерках Николаев шагал по шоссе, как бы настигая зарю, догорающую за лесом. Эта заря, — узкие огнистые облака, недосягаемые провалы чистой, еще напоенной светом лазури —они сливались воедино с его тоской, с его мучительным счастьем, и это была— свобода. Свобода юного, крепкого тела шагать в этот золотистый мир, в это неведомое завтра, глубоко дыша прохладой, не раздумывая, не желая.

Ах, много еще, много будет перемен, — так бесконечна жизнь!..

***

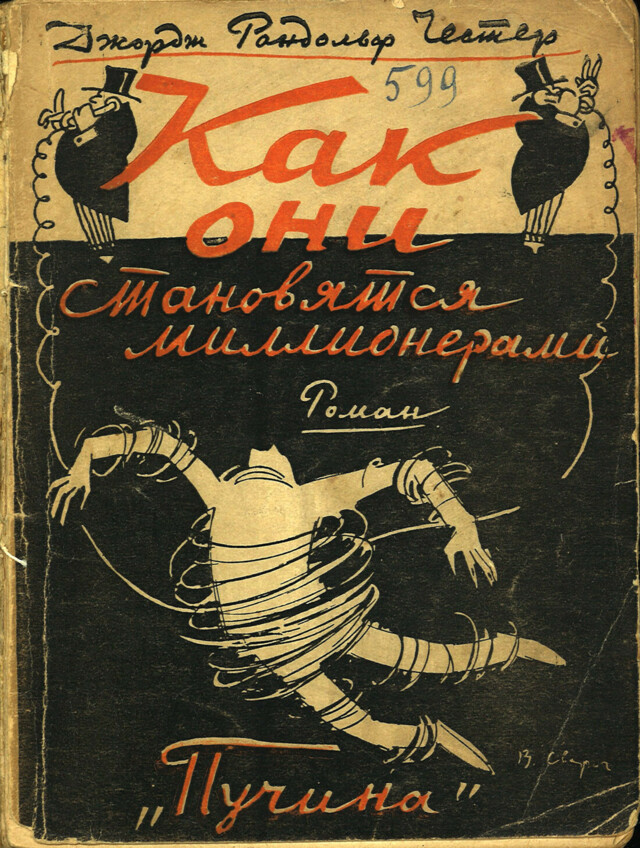

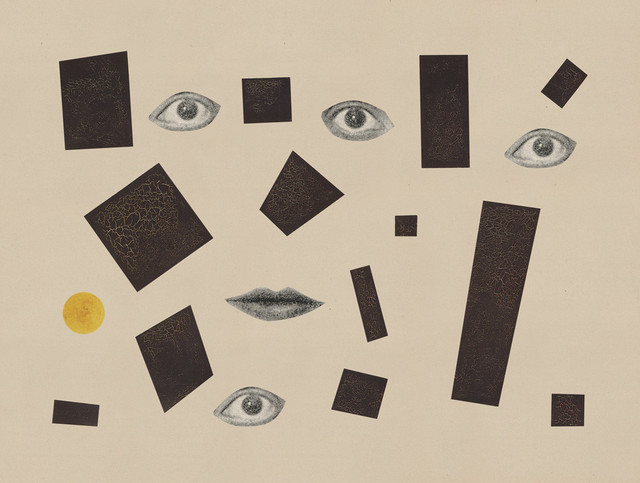

Иван Катаев. Рисунки: Василий Сварог. Публикуется по журналу «30 дней», № 5 за 1929 год.

Из собрания МИРА коллекция