«Простая механика». Георгий Никифоров

Позвольте прошлое (ах да, и настоящее, пожалуй, тоже!) передать стихами:

Привычно он любовницу ласкал

И по привычке врал жене,

Привычно радовался и тосковал,

И видел он «привычное» во сне.

Потом пришла история, новая революционная история, и приказала:

— Откажись!

Человек забеспокоился, заметался, даже затосковал вначале. Наконец он, махнув рукой, принялся с удивительным проворством и ловкостью приспособляться, тем более что мастер механической мастерской, Павел Парамонович Запалов и до революции был для рабочих отцом родным: приветлив, обходителен, не строг, и не очень уж много нужно было ума, чтоб кое-где поддакнуть, согласиться и даже похвалить.

Павел Парамонович идет по цехам завода, оглядывая верстаки, тиски и разбросанные по верстакам болты, шайбы, гайки, части сеялок, веялок, косилок, молотилок.

Он, мастер сборочного цеха, кое-что припоминает. Припоминает же он вчерашний свой разговор с бухгалтером Сыроваровым:

— Были заводы русско-бельгийские, американско-русские...

— Э-э, дружище! Дорогой мой Ларион Максимович, очень уж ты строг! Ты гляди так, этак... не сумею тебе сказать... ну, посветлее, что ли. К примеру я...

— Ну, брат, у тебя другого рода дела. Ты, можно сказать, с пролетариатом в кровном родстве. — Сыроваров вздыхал и, вздыхая, насмешливо подергивал бровями. — Тебя, небось, не спрашивали: на какой чорт вы шестьсот тысяч металлических копилок выпустили, когда нужно было бы выпустить шестьсот тысяч плугов, скажем?

— Это как же — на какой чорт? А сбережения трудящихся?.. Чудно ты рассуждаешь!

— Да я не рассуждаю! — сердился Сыроваров.

— Стану я еще рассуждать, ломать голову!

— Рассуждает легкая кавалерия. Да еще как рассуждает!

— Хе-хе! —смеялся Запалов. — Вот ведь какой ты! Нельзя же так безучастно. Тут, брат, социалистическая стройка во все трещины, а ты и рассуждать не хочешь. Не-ет, ты, брат, рассуждай. Прислушивайся и — рассуждай, обязательно даже рассуждай! Ежели, скажем, они возмущаются, и ты возмущайся; ежели хвалят там, ты тоже похвали. Тогда тебе сразу и пена другая. Не-ет, ты обязательно расcуждай!

— А чорт его знает, как тут лучше! — сердился Сыроваров. — Очень уж публика-то... безусая. Главное же меня удивило—откуда они могли с такой точностью узнать настоящие итоги брака, прогулов, ну, и прочих там «достижений»?

— Откуда? А ты присмотрись к своему аппарату, — насмешливо советовал Запалов. — Присмотрись, и того...

— Чего «того»?

— Может, в аппарате и посторонних обнаружишь, продолжал Запалов. — А уж ежели не сумеешь обнаружить, ко мне обратись. Ты не взирай, что я далеко от бухгалтерии стою, — у меня глаз навострился, я глазом неточность в осьмушку дюйма и то замечу...

— Позволь, ты о ком? — тревожась, остановил друга Сыроваров. — Об этом я и не подумал.

— «Не подумал»! —уже явно издеваясь и в то же время гордясь своей осведомленностью, смеялся Запалов. — Нет, что там ни толкуй, а у нас, у настоящих то-есть пролетариев, шарики лучше работают. Шарики наши вот как к социалистическому строительству приспособились! Ни на миллиметр в сторону!

— Ты вот что, остановил Сыроваров красноречие друга. — Ты, пожалуйста, брось о социалистическом строительстве. Социалистическое строительство — это, чтобы я без тревоги с женой спал. Ты мне о сути, если взялся рассказывать.

— К сути и подойду, продолжал Запалов, искренне желая помочь другу. — Ты, говорю я, прицелься к жизни, —оно, глядишь, и полегче будет. Когда, к примеру, возмущаются — и ты возмущайся, хвалят—и ты хвали, —повторял он. — Простая механика, а без осечки. Тут, я так думаю, можно прямо до наглости, истинным богом поклянусь, прямо до самого настоящего революционного хулиганства дойти. Подумай-ка: хвалить, — не ругать ведь! Ты к людской привычке примеряйся.

— В этом и премудрость! — дивился Сыроваров. — Не велика премудрость.

Тут (Запалов и сегодня мог бы повторить весь разговор вчерашний, и не только разговор, но и лицо свое, со всеми хитрыми морщинками, сумел бы сделать вчерашним, очень тогда подходящим к разговору) Запалов перевел голос свой на шёпоток.

— Не велика премудрость, говоришь? В том-то и штука, что не велика, в том, дорогой Иларион Максимович, и штука, что мудрости-то, может, совсем и нет, зато привычка есть, привычечка! — со вкусом и очень смачно повторял он. — Попробуй-ка ты, умная голова, против привычек попереть — да ведь тут целая революция! Пораскинь умом —сообразишь. Вот ты привычечку-то и поглаживай, если жить хочешь. На твоем-то бы месте бумажку к начальству: в виду, дескать, того, пятого-десятого, прошу вверенную мне бухгалтерию пополнить выдвиженцами из пролетарских рядов, чтобы усилить коммунистическое влияние на бюрократический аппарат и прочее такое.

— Опоздал советовать, — огорченно вздыхал Сыроваров.

— То-то вот! — торжествовал мастер. — Ну, и молодец девица, прямо гвоздок! Да, уж такая тебе подведет итоги.

— Мне? Итоги? Какая девица?

— Тебе, тебе, — с тонкой улыбкой провидца повторял Запалов. — И как это ты не досмотрел ту девицу? Прямо диво дивное! Глаз у тебя далеко хватает, а опасности не поймал во-время. Ах, да и девица! Рупь-целковый — тоненькая, востренькая, глаза полированные, губы — будто их наждачной шкуркой дернули... С агрономом приехала, с Сухоруковым...

***

Хороший был разговор, и даже сейчас вот, обходя мастерские, Запалов этот разговор припоминает с удовольствием. Мудрость жизни оказалась простой: нужно быть всегда приятным и обходительным с окружающими.

— Добрый день, Гундорин! Наворачиваешь?

— Добрый день, Павел Парамонович. — Токарь Гундорин подает через станок руку приветливому мастеру. — Наворачиваю, по малости, с перебором.

— Житьишко как?

— Житьишко, Павел Парамонович, от ворот поворот.

— Хе-хе! А тебе что?

— Да уж это правильно, —соглашается Гундорин.

— Домик есть?

— Есть.

— Ну, и огородишко?

— Само собой.

— Старуха скрипит?

— Что делается...

— Вот и в порядке все, — улыбается Запалов. — С землей связь—и сам князь...

Еще несколько шагов — и новый разговор. У другого станка.

— Добрый день, Ефимыч. Опять самоход?

— Здорово, Парамоныч. Есть самоход! — и токарь Ефимов звучно шлепает ладонью по полотну обтачиваемого шкива.

— Э-э, брат, раковинки, оказывается, — замечает Запалов. — Сапожники, не литейщики!

— Торопятся, давай работы, день мал, — смеется Ефимов. — Не просушат формовок, ну и... Да ничего, зальем чугунной пылью с серой — и живет.

— Так, так, дела, дела! — утвердительно кивает Запалов. — Что у тебя слышно хорошенького, Ефимыч?

— Все хорошо, все как по-писаному, — сердито отвечает токарь.

— Вот и слава тебе, пресвятая загогулина! — удовлетворенно заключает Запалов.

Он говорит так, но глаза его в эту минуту играют затаенной мыслью, особой мыслью, где торжество, издевательство и злоба. Глаза мастера — два светильника, проливающие тихий свет миролюбия, участия и высокой доброты с оттенком невысказанной скорби.

Будьте внимательней: еще несколько секунд — и Запалова не узнать. Запалов уловил в тоне старого токаря Ефимыча нотки возмущения — и приготовился. Да, он приготовился, он, можно сказать, за год знал, какие поплывут разговоры в заводском мире, в том мире, где Запалову известно все до последней черточки.

Тридцать пять лет совместного житья с рабочими. Тридцать пять лет наблюдений! Павел Парамонович знает человеческие сердца, знает станки до последнего болтика, знает душу заводов, железную душу машин. Вот он — старый мастер, с широкой добротой в глазах, с острым слухом, с тонким чутьем.

«Хе-хе, дорогие товарищи, мелко плаваете! — посмеивается он, следя за тем, как развертывается его мысль, его скрытый собеседник, его единственное и настоящее утешение в эти годы, в эти дни, в эти минуты. — Хе-хе, мелко плаваете, дорогие товарищи! Вы можете устраивать революцию, полировать человека поверху, а у человека голова, а у человека сердце, у человека привычка, привычечка!..»

Запалов насторожился, уши дернулись, голова чуть к правому плечу. Электромоторы не изменили не изменили песен своих, ремни — шёпота, шестерни— разговоров. Далеко, в глубине обширного двора, в кузнице, ухают паровые молоты, с угрожающим свистом вырывается пар, а вот здесь совсем мирно ведут свою чугунную беседу станки. Ворчат лобовые, и чудится мастеру Запалову — жалуются лобовые станки, что досталось им весь свой век грызть искристый чугун тяжелых маховиков, цилиндров и поршней. Плещутся высоко под потолком передаточные ремни, у них своя песня, то-есть и не песня, а загадочный свист.

Но во всем этом — прежде всего человек, и к человеку обращается мастер Запалов.

— Все хорошо, — повторяет токарь Ефимов, и уже совсем отчетливо слышится в голосе его озлобление. — Кричали: производительность выше довоенного! — а на деле собаки съели.

Да я бы нашим чертям двенадцать часов в сутки работенку загнул, а не в восемь. Ты погляди: станки перебесились, в два раза быстрее прежнего крутятся, а толку что?

Запалов слушает, он еще не нашел зацепки, чтобы разразиться гневом в тон токарю Ефимову. Зато Ефимыч распаляется сильнее.

— Ты погляди! — кричит он. — Ты мастер, тебе виднее. Ведь это что же получается? Из пятисот молотилок оказались годными к работе триста сорок. Митинговали, кричали, клялись, дьяволы! Не-ет, ты, чорт тебя возьми, должен помнить: одним криком социализма не построишь, тут работа настоящая требуется, хорошие руки требуются.

— Хозяина нет, — вставляет свое замечание Запалов. — Привыкли к палке хозяйской.

— Верно, —подхватывает Ефимыч. — Палка нужна, кнут нужен!

— Вот, вот, так, так — вторит Запалов. — Сознания в массах нет. Болтать научились — вся и работа тут. А по-моему, раз ты хозяин и власть в руках держишь, — будь строже к себе, работой своей докажи, какой ты есть строитель. Эх, кабы моя воля, Ефимыч, я бы им показал, как по-настоящему работать нужно. Помнишь, Ефимыч, как мы работали? Хе-хе, друг ты мой! Мы как часы: все было выверено, все учтено.

Запалов увлекается. Вы уже видите перед собой настоящего производственника-рыцаря.

Рыцарь (как и подобает рыцарю), скажем громко: «мечет молнии глазами», в гневе он вызывает всех лодырей на бой, он бьет обличительной речью равнодушных, громит бюрократизм, казнит вредителей, но токарь Ефимыч уже оставлен. Есть еще друзья-приятели, с которыми следует поговорить, и Павел Парамонович направляется в литейную.

Он проходит двором, видит еще крепкое сентябрьское небо над заводом, принюхивается к запаху нефти, прислушивается к гулу корпусов, наполненных машинами, наблюдает за суетливой беготней людей.

Перед литейной Павел Парамонович задерживается на несколько минут.

Высокое чувство ощущения жизни, почти осязательное ощущение, овладевает им, сознание своего превосходства над другими поднимает его в собственных глазах выше всех. То, что знает Запалов, никто не узнает, то что видит он, никто не увидит.

***

Уделите несколько минут вашего внимания. Павел Парамонович Запалов, мастер сборочной мастерской завода «Стоход», желает высказаться.

..У меня, дорогие граждане, нет времени для разговоров. Пускай уж там кто хочет, тот и занимается этим. Что до меня касается, так я только слушаю — слушаю и не очень-то верю.

А если сказать откровенно, так я и сочинителю тоже не верю. Сочинитель ведь себе на уме. Нужно ему очернить меня, вот и старается человек, расписывает, ночей не досыпает. Мне трудно и прямо-таки невозможно вмешиваться, поправлять или, скажем, давать указания.

Для сочинителя я, Павел Запалов, ненавистный враг, опасный вредитель и все другое подобное. Тут сколько хочешь, столько и пустишь в оборот разных слов. Ну, а я тем временем молюсь богу моему и благодарю, что хожу по земле с мыслями моими, укрытый в тени, и душевно радуюсь. Даже не один, у меня даже и сочувствующие имеются, как в партии к примеру, и допустима уверенность, что даже дружнее.

Сочинитель расписал меня, как ласкового вредителя, который соглашается, хвалит, поддакивает и даже такое революционное хулиганство изобрел, на манер «ура», дескать, и «да здравствует». А вот я скажу: угадал сочинитель, да не совсем, — ход действий моих определил, меня же не знает. Может, я и не Запалов вовсе, — сочинителю вольно фамилии придумывать, — я, может, Поджигалов, и у меня, как и у других тружеников граждан, профкнижечка в кармане, а случается, — хе-хе! — люблю грешник, повеселиться, — и настоящий партииный билет. Тут ловкость ума нужна, да и языка тоже, только чтобы во-время все.

Пускай сочинитель выводит на свежую воду Запаловых, мне-то что же? Я прочитал между делом книжечку и молчу; ну, когда слова моего потребуют, скажу: «Крой мерзавцев, разоблачай Запаловых!» Небольшой труд сказать слово, не ко мне оно, то-есть не к Поджигалову, а к Запалову.

Меня все видят, и никто не знает. Словами я всех приручил, и привыкли ко мне все. Так привыкли, что даже поощряют. Да и не такой я, чтобы доверием пренебрегать. Тут сочинитель не учуял моей тонкости, прямо за дурака почитает. Иной раз обидно, и подмывает рассказать всю подноготную про себя. Вот уж тогда бы увидели, кто настоящий-то дурак, вся математика наружу бы вылезла!

Сочинителю страсть как хочется показать сознательность всей массы и вредительство одного только Запалова. Читаешь от нечего делать и не выражаешь своих мыслей.

Чудно получается: сочинителю полная воля и потом похвала, мне же один смех тоски, потому что правды я не скажу насчет своего пожелания, хотя видел в книжечке у сочинителя один отработанный пар.

Я сочинителю не верю. Не может сочинитель полностью человеческую душу раскрыть и передать всю тонкость людского ума. Запалов Павел — вредитель, и как будто все ясно. Я же, между прочим, смеюсь, и нельзя не смеяться, когда вредительство Запалова выше того, что можно сочинить. Я, дорогие граждане, дам пример сейчас.

Приносят, к примеру, из литейного шестеренки, и сразу опытному глазу видно — шестеренкам веку две недели при хорошей нагрузке, чугун прямо творог, без искры чугун, и крепости в нем никакой. Запалов промолчит, — только и всего. У Запалова, которого разоблачает сочинитель, все чисто. Нет вредительства со стороны Запалова, да и не запаловское это дело, чтобы за литьем следить. Или, скажем, лес сырой! Да мало ли что видно в работе! Пожалуйте на завод, найдите и укажите.

К нам недавно прислали агронома Сухорукова следить за выполнением заказа совхоза

Краснополье. Ну, и вижу я: тычется человек туда и сюда, понять же ничего не может. Конечно, у меня, дорогие граждане, времени нет для разговоров, да и не хочу распространяться. Я молчу или поддакиваю, бывает — возмущаюсь, — а где тут вредительство?

Почитал я книжечку и улыбнулся: «Крой, думаю, мерзавцев, разоблачай Запаловых!»

Eсли потребуется, так я первый же и закричу. Дилектику эту я, как «отче наш», вызубрил, погордиться могу при случае.

***

Запалов выплюнул изжеванный мундштук папиросы, оглядел широкий двор, где закоулки, переплетаясь, уходили к далеким складам и к высокому недавно отстроенному клубу.

— Ну что ж, двинемся в литейную, Павел Парамонович, нечего стоять, — понукал себя Запалов. — За простой деньги не платят.

Так вот идет он заводским двором, бесконечно довольный собой и своими мыслями; он проходит в ворота литейной, улыбается знакомым лицам и знакомым предметам. Вверху грузоподъемные краны, внизу, вдоль стен и около вагранок, валяются в беспорядочной куче железные ковши, модели маховиков, шестерен, вкладышей, кронштейнов. Спотыкаясь и переругиваясь, бегают между фермами, точно по грядам огромного огорода, литейщики.

— Мое поживаешь! — приветствует Запалов старого литейщика Ксенофонта Мигаева.

Мигаев Ксенофонт не отвечает. Его лицо с узким, вытянутым подбородком, с брюзгливым ртом, с нижней капризно выпяченной губой, служит мишенью для всяческих насмешек молодежи. «Бабушка Ксюша! — смеются они. — Адова ключница!»

«Бабушка Ксюша» копается в просеянной земле, приготовленной для формовок, и на приветствие Запалова чавкает, шлепая нижней губой. Тогда Запалов садится рядом на опоку и, закурив, замечает как бы между прочим:

— Бог — как лучше, чорт — как хуже...

— Да, мня, мня, шлепает губами Мигаев. — Ты что же, мня, мня, только теперь очухался? Мастером стал, мня, мня...

— Не отказываться же, Ксенофонт Иваныч?

— Больно стараешься, мня, мня. Твое дело — не наше, у тебя норма выработки, мня, мня, на бумаге, а у нас на шее. Тут, мня, мня, в восемь-то часов прежних двадцать уложишь.

— То-то и укладываете вы! — насмешливо перекривился Запалов. — В каждое литье пять-десят процентов браку, хе-хе! Так что тебе ворчать не приходится, все в порядке.

— В порядке, мня, мня, — бурчит Мигаев.— А слыхал, что Ветлугин на собрании пел?

— Так на то он и главный инженер, чтобы петь.

— Пел он, — не слушая Запалова, проделжает Мигаев, — здорово так пел, что скоро нам совсем каторга!

— Тебе, поди-ка, страшно? — смеялся Запалов. — Голодным в могилу ляжешь?.. Ты сколько годов-то живешь?

— Не считал, мня, мня. Будто вчера родился, а ныне умираю. Учеником тебя помню, на свадьбе у твоего отца плясал.

— На страхкассу пора тебя перевести, — предложил Запалов. — В инвалидный дом.

— У меня в собственном домике место найдется, ежели не отберут. Чего ты меня в инвалиды зачисляешь, мня, мня! — сердится старик. — Я еще на бога надеюсь.

— Надейся, Ксенофонт Иваныч, надейся. Вон, кстати, и сам бог явился.

— Бог?

— А ты как думаешь? Настоящий бог!

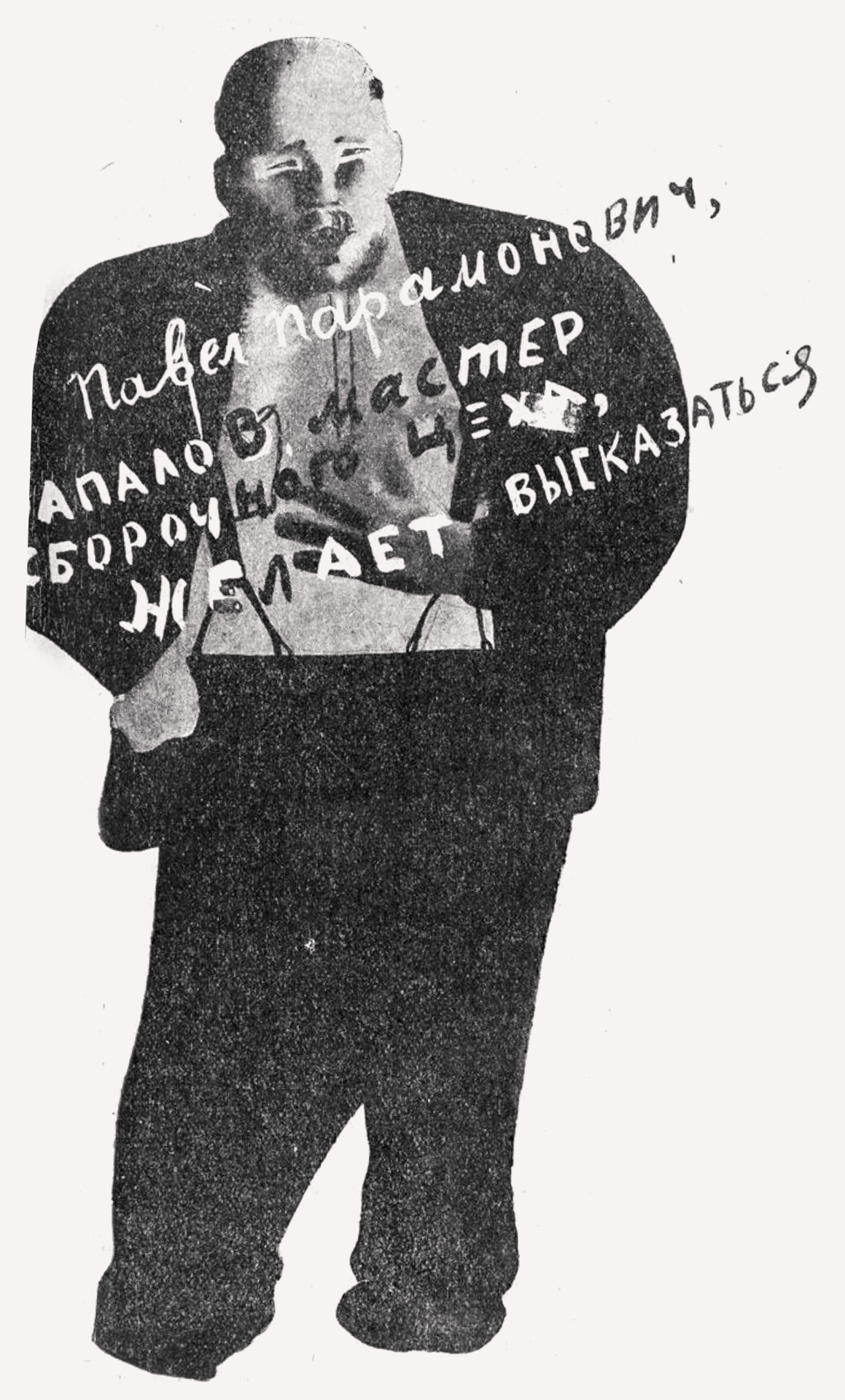

Запалов поднялся и торопливо зашагал на встречу «богу».

«Бог» шествовал по обширной литейной; он шествовал так, как и подобает заводском «богу». Две сотни литейщиков, занятых приготовлением формовок, копались в земле около его ног. Ученическая молодежь работала без грохотов, приготовляя землю. За спиной «бота» шагал Сухоруков, и казалось издалека, что «бог», маленький и вертлявый, висел у Сухорукова на груди, висел, размахивал руками кричал:

— Жучки! Прошу обратить внимание, товарищ Сухоруков, самые настоящие жучки.

Имеются: короеды, дровосеки, пилильщик. Вот я познакомлю вас с ними поближе, вы разглядите их по-настоящему во время литья жучки превращаются тогда в чертей.

«Бог» останавливался, повертывался и яростно теребил полу сухоруковского пальто.

— Но, прошу обратить внимание, тут можно встретить и настоящих золотых жучков.

Да, да, смею вас заверить.

Сухоруков вглядывался в черные лица копошащихся в земле людей, прислушивался словам вертлявого «бога» и пытался разобраться: хвастается ли «бог» или смеется над ним? В эту минуту «бог» выпустил полу сухоруковского пальто, и Сухоруков увидел совсем круглые глаза главного инженера Ветлугина.

Сухое лицо с выцветшей кожей менялось ежесекундно, оно рассыпалось в лучистых морщинках, становилось строгим на английский манер, удалым, прекраснодушным, русским, — и все оттого только, о чем и как говорил в эту минуту инженер Ветлугин. Иногда на лице его застывало особое, цыплячье выражение.

— Они победили меня, они не хотят говорить о том, кто я и зачем я! Слышите, товарищ Сухоруков? Понимаете, Виктор Степанович?

Эти жучки требуют, чтобы я работал с ними, распоряжался ими, командовал, приказывал. Сначала я деликатничал, был холодно вежлив, не позволял повышать голоса и... вот уж я не мог понять, — они мне в то время не доверяли, я это отлично видел... Но, самое главное, они совсем не желают напоминать, — даже напоминать, заметьте это! — что я отец офицера-колчаковца, убитого в войне с ними, вот с этими жучками.

— А вы? — спросил Сухоруков, не понимая разговорчивости и откровенности инженера Ветлугина.

— Я? Я тоже ничего не помню, —ответил Ветлугин.—Да, да!.. Чему вы улыбаетесь, товарищ Сухоруков? Я решительно ничего не помню.

Инженер засуетился, заспешил, оставил Сухорукова и скрылся за сушильными печами.

Приближался мастер Запалов.

— Здравствуйте, товарищ Запахов. Я еще ничего не вижу, товарищ Запалов!

— Стараемся, Виктор Степанович. Пожалуйте ко мне в сборочную. Не беспокойтесь, Виктор Степанович, у меня все на ходу. Я сам работаю, я ведь не только распоряжаюсь. Нет, у меня другой подход, товарищ Сухоруков, я разговаривать не люблю.

***

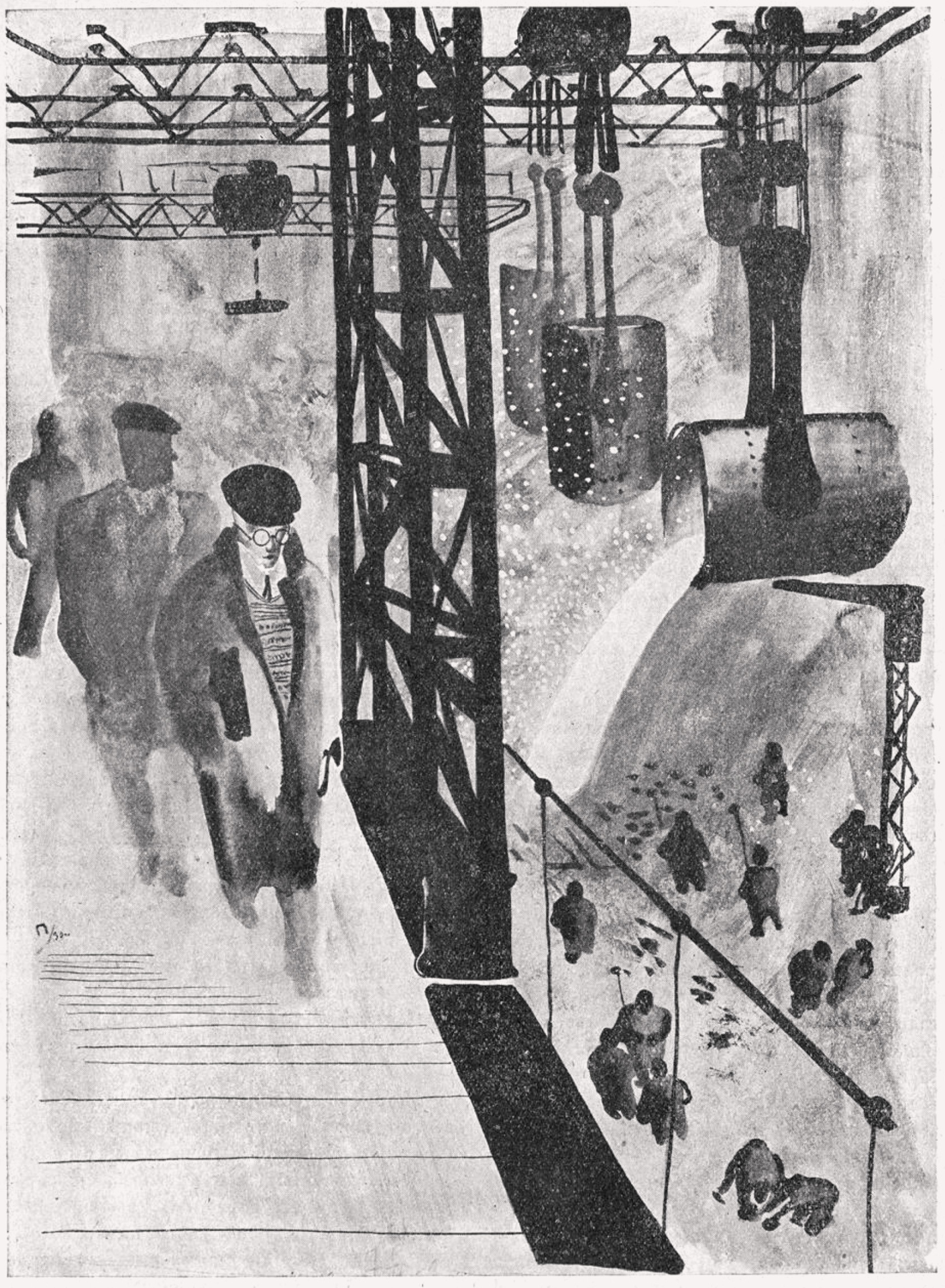

Сборочная занимает высокий светлый корпус. Широкие верстаки вдоль стен и посредине завалены частями машин. Тиски по краям верстаков, точно зубья сказочного зверя лязгали, сжимая железо. Сотни молотков производили беспрерывный тупой треск.

На площадках вагонеток медленно подвигались между верстаков скелеты косилок, сеялок, молотилок. Одна часть рабочих насаживала шестерни и шкивы на блестящие шейки валиков и винтов, другая заготовляла и прорубала шпонки, третья пришабривала подшипники, четвертая припиливала зубья шестерен. Из 6борочной, через широкие ворота, собранные машины двигались в малярную. В мастерской остро пахло скипидаром и свежей краской.

За грохотом и треском молотков, за скрежетом шестерен и визгом пил совсем не было слышно человеческой речи, только выкрики через верстак от тисков к тискам:

— Петя, приподдержи.

— Тише бей, тише! Кой ты чорт разошелся.

Запалов держался гоголем, он переходил от верстака к верстаку, от одной собранной машины к другой. Он делал замечания без слов, тыча пальцем, и все понимали его.

«Да, тут не на поле, — восхищаясь и завидуя, думал Сухоруков. — Если бы на полях такую дисциплину и стройность в работе, мы чорт знает куда скакнули бы!»

Сухоруков мало что понимал в заводском деле, он видел груды железа, удивлялся огромным пыхтящим машинам, с опаской обходил станки, чувствовал головокружение в кузнице, задыхался от непомерной жары в литейной, любовался чистотой в машинном отделении и всегда подозрительно поглядывал на потолок, где посвистывали широкие приводные ремни, бегая по шкивам.

Особенно же поражала его удивительная осведомленность инженера Ветлугина, «блохи» и «бога». «Блоха» поспевала всюду, «бог» в точности знал, где, когда, куда и зачем именно понадобится каждая шайба, любой болт.

Молотки выбивают торопливую дробь, и под эту дробь идет командир Запалов. Ласковый мастер в глазах Сухорукова является волшебником. Одно движение руки — и вагонетки со скелетами машин послушно двигаются к верстакам, указательный палец Запалова тычется куда-то во внутрь молотилки, и собранная уже машина немедленно разбирается рабочими, и снова визжат напильники, снимаются шкивы и шестеренки...

Запалов явно щеголяет перед Сухоруковым своей взыскательностью.

«Потрудитесь разобрать и приладить все как следует», — приказывает рабочим запаловский палец.

Сухоруков идет к воротам, и заводской двор в этот час так же оживлен, как и мастерские.

Грузовые автомобили подвозят материал. Грохот сбрасываемых полос железа, скрежет лебедок, стукоток груженых вагонеток, лязг цепей парового крана, свист пара...

— У нас тоже не как-нибудь, —хвалится Запалов. — У нас не хуже любой заграницы: и цит, и нот, и конвейер. (Чорт его знает, этого Запалова! Сейчас он гордится заводом искренно, пожалуй, у него и мыслей нет особенных, он и ехидную улыбочку свою позабыл, и голова его занята одним желанием — щегольнуть, блеснуть заводом, работой и собой.)

Запалов говорил, повторяя часто по привычке: «мы работаем», «у нас работа», не замечая того, что тем самым свое имя он связывал с тысячами других имен, и не Сухорукову, конечно, отличить ложь от правды в словах мастера Запалова.

Сухоруков видел машины, он радовался, он торопил, он уже строил планы. В его воображении проносились села и деревни, цветушие, заново отстроенные. Между сел легли шоссированные дороги, по дорогам мчались автомобили, над полями работали машины, ползали гусеничные тракторы, и миллионы электрических солнц играли в небе, оттеснив звезды.

Мысли пышные и величественные.

Огромные, еще не виданные земельные фабрики-совхозы. Да, да, именно совхозы. Артели. Да, да, именно артели. Мелиоративные работы, искусственное орошение и сады, сплошные сады...

Сухоруков уже завоевал Поволжье, электрифицировал все — и села и поля. Реки побежали, подчиняясь человеческой воле. Со всех концов Советского Союза началось паломничество к земельным фабрикам, и уже не уговаривает Сухоруков крестьян объединяться в артели, записываться в колхозы, нет, нет! Дело происходит совсем иначе: приходят миллионные крестьянские массы, берут за шиворот агронома Сухорукова и требуют, то-есть не требуют, а приказывают:

«Мы пришли работать, ты не имеешь права отказывать нам в работе. Вот наши руки распоряжайся. Нам надоели дымные конуры, мы не хотим ковыряться в земле, как ковырялись когда-то, голодая и холодая».

Сухоруков мчится в города, к заводам, укрепляет связь земельных фабрик с заводами, он с товарищами поднимает массы рабочих, пробуждает их от привычной ленивой, преступной сонливости... К чорту сомнение, уныние, недоверие, хлюпающий шопоток! (О, мысли, мысли, когда вы упадете на землю живым делом?!) Миллионы тракторов, миллионы комбайнов, сотни тысяч сельскохозяйственных станций...

***

Что там такое? Ах, уже пошабашили!

Ревут гудки, через час — вторая смена. Сухоруков недоволен, он недоволен мастером Запаловым. «Конвейер, нот, цит... Нет, ко всему этому нужно еще что-то, — думает Сухоруков. — Нужно поджечь человеческое сердце! Об этом и хочет сказать Сухоруков ласковому мастеру, об этом он скажет инженер Ветлугину, скажет Даниле Осинину, скажет всем.

В непроходимой массе рабочих, хлынувши из корпусов к трем воротам заводского двора

Сухоруков замечает Раису. Она пробивается через гущу рабочих к нему. В поспешности рабочие, не замечая, толкают ее, черные засаленные блузы оставляют на светлом платье

Раисы широкие пятна, но, видимо, она не обращает внимания на это. Стриженые густые темные волосы разметались на ее голове и падая прядями, липли к потному, раскрасневшемуся лицу.

«Ах ты, зайчишка мой рыжий! — с необыкновенной нежностью подумал он. (Почему рыжий, а не черный — Сухоруков и сам не знал. Ему нравилось так, и все тут!) — Они раздавят ее! — забеспокоился он, следя за тем, как Раиса ныряла в толпе. — Обязательно раздавят! Вот она уже кричит».

Сухоруков бежит к ней навстречу, он пробирается между рабочих и, наконец, сталкивается с Раисой. Раиса цела и невредима.

— Послушай, — говорит Раиса, — ты забыл, должно быть, что сегодня в семь твой доклад в Наркомземе?

К Сухорукову возвращаются его мысли, он берет руку Раисы и, выходя за ворота в грохот и шум улиц, отвечает:

— Чтобы я позабыл о докладе? Ха! Плохо же ты, рыжий зайчишка, знаешь меня. Я уже сделал свой доклад, — смеется он торжествующе и, ничего не объясняя, тащит Раису к трамваю, заставляя женщину бежать, не обращая внимания на улыбки прохожих.

В трамвае они все еще продолжают говорить. Толкаясь среди пассажиров, они перекликаются:

— Что ты там плетешь? Когда ты успел сделать доклад? — кричит Раиса. — Где? Кому?

— Ты не знаешь, ты опоздала, — отвечает Сухоруков возбужденно.

Покачиваясь на рессорах, трамвай огибает завод. Сухоруков видит высокие дымящиеся трубы.

— Да, я уже доложил им, — повторяет Сухоруков‚ — я рассказах им про ласкового вредителя, предупредил их..

***

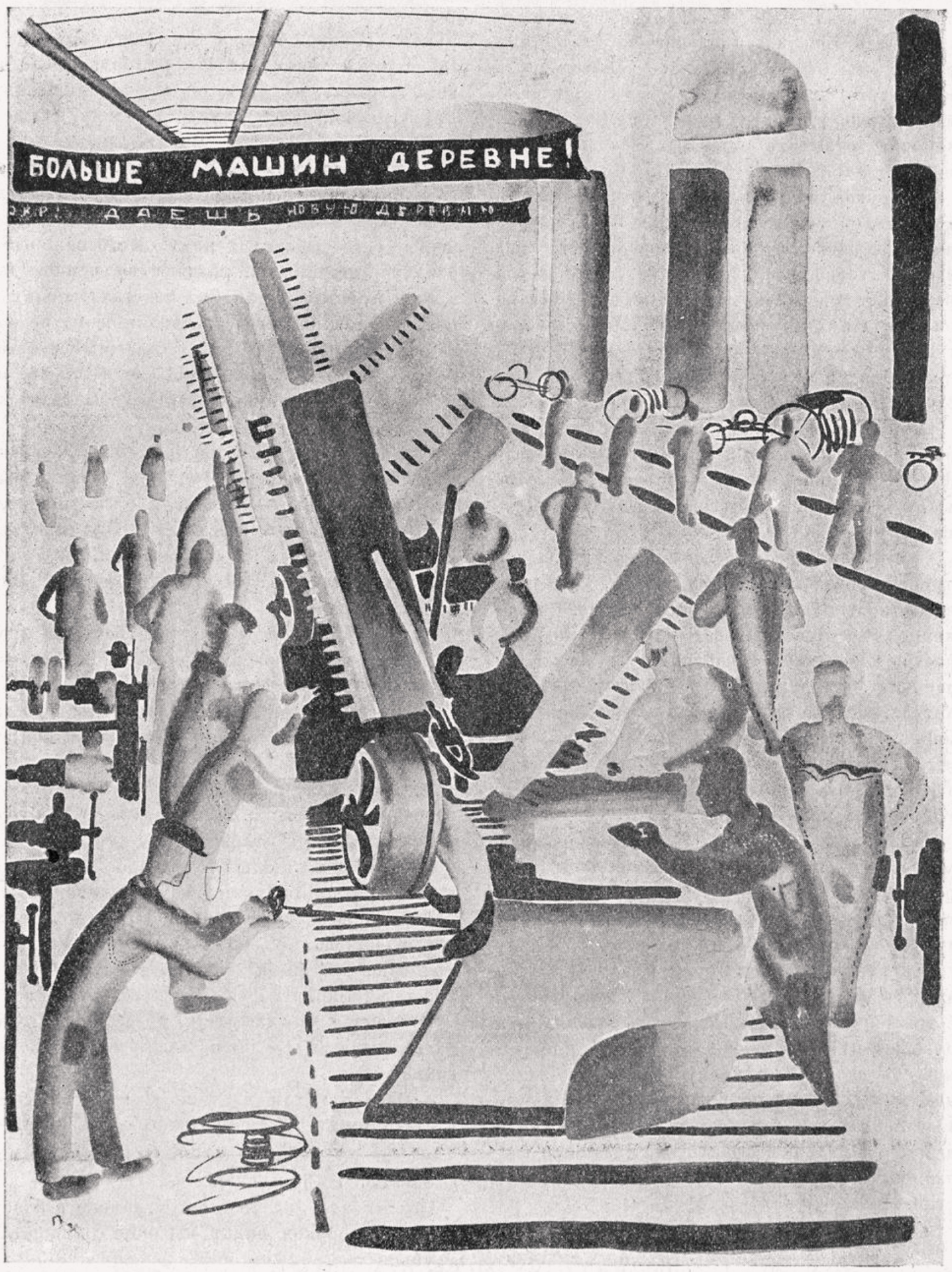

Георгий Никифоров. Рисунки: Юрий Пименов. Публикуется по журналу «30 дней», № 6 за 1930 год.

Из собрания МИРА коллекция