«Возвращение Сузанны». Леонид Леонов

В семье инженера она была единственным ребенком, но ее счастливо миновала слащавая участь детей, единственных в дому.

Самого Филиппа Александровича мало что интересовало кроме дела, а мать, человек с черствоватиной, стояла за сугубо-суровое воспитание дочери. Ее не баловали ни чрезмерной лаской, ни сладостями, и когда раз следовало наказать ее за какую-то провинность, мать не придумала ничего лучше, как проколоть на глазах у дочери ее любимый цветистый мяч.

Именно мяч этот девочка почти одухотворяла в детском воображении.

Сузанна угрюмо созерцала гибель резинового божества, не заплакала, не закричала, хотя целый месяц после того спала с этими двумя узорными половинками, из которых изошла веселая и звонкая душа.

В этой либеральной семье, из поколения в поколение носителей технической или естественно-научной мысли, никогда не насиловали ни религией, ни мещанской добродетелью: всякий вел себя так, как это было потребно для его физического здоровья. Девочка росла под присмотром немки-бонны, ей дарили умные книжки и держали на особой, составленной врачом, диете.

Единственным развлечением в этих разграфленных скукой буднях был сперва тот самый мяч, неугомонный весельчак и скакун, а после его казни пустующее место божества заняла уже немолодая тетка инженера.

Ежегодно, наезжая в вербную неделю из своей смешной провинции, вкусно пахнувшей пряниками и огородной травой, она привозила в дом суетливый и приятный беспорядок.

Девочка резвилась до изнеможения, ездила с теткой в цирк, бегала смотреть на ледоход, худела и теряла аппетит.

Мать хмурилась, отпускала колкости на теткин счет, пока та не обижалась и мгновенно не исчезала до будущей весны.

Самая весна, по представлению Сузанны, имела теткину наружность, и этот образ сохранился в ней навсегда. Но и это божество караулила печальная участь.

Как-то на страстной неделе Сузанна нашла в уборной исписанные клочки бумаги, кинутые за ненадобностью. Она сложила их вместе на подоконнике и, недоуменно морща ротик, вчитывалась в разорванные, разобщенные слова.

Свежий весенний ветер входил в открытую форточку, приносил низкое колокольное гуденье, шевелил оживленные клочки.

«Дуняшу обозвала стервой, — читала Сузанна нараспев. — Вспомнила милого и развратного Nicolas...»

Там, в этой хартии теткиных грехов, соcтавленных, видимо, чтоб не забыть перед исповедью, были проступки и посущественнее, перечисленные, к счастью, по-французски. Сузанна не поняла и половины, но одно слово вдавилось в нее своею таинственной краткостью.

— Что такое бог? — заикнулась она вечером за общим столом.

Родители переглянулись.

— Кто тебя обучил этому слову? — строго «спросила мать.

Она объяснила, и тогда получился крикливый и смехотворный скандал; на этот раз ссора длилась до самой той поры, пока голод не погнал семью Ренне к тетке на ночевку...

Гимназическая юность протекала, как тысячи таких же штампованных юностей: монстры в форменных сюртуках, длинные коридоры, в скрипучем паркете, которых отразились мраморные классические истуканы, потаенные вечеринки и неумеренные восторги шалостей.

Ренне желал видеть дочь свою математичкой, но еще до окончания учебного года на курсах загрохотала революция, и все переменилось в чрезвычайной степени.

Должно быть оттого, что революция сразу дискредитировала не только собственность, но и самый буржуазный уклад, Сузанне все сразу надоело. Опротивело нарядное благочиние дома, горничные в крахмальных наколках, пыльная мебель, вросшая в углы.

На изразцовом камине стояли в фарфоровой посуде кактусы, любимцы матери. Косой и желчный свет падал на них из окна, но они свыклись и даже давали новые ростки. Они изображали в большинстве какие-то отрезанные человеческие части, но держали себя благопристойно и не портили тяжеловесного величия кабинета.

Перувианский цереус, подъяв бородавчатый палец, угрюмо вопрошал свою соседку, индийскую опунцию, стоит ли ему, такому уроду, жить, а она, походившая на небритую щеку тюремного надзирателя, и сама давно заблудилась в смыслах бытия.

Сузанна жалела лишь одного из них, старого эхинокактуса, которому слишком тесно было в его фарфоровой тюрьме; она звала его Назаром.

Ей часто снилось, как у рубчатого этого великана отрастают хилые ручки и ножки, наподобие прутиков; он помахивает ими и все не решается спрыгнуть с высокого камина, чтобы бежать без оглядки в свою знойную Мексику.

Помощник Ренне, инженер тож, которого Ренне по старшинству называл просто Порфирием, приходя по делам, имел привычку дергать из Назара колючки; недоброжелательство свое к Порфирию Сузанна сохранила на долгие годы.

— Какое у твоего Порфирия лицо темное, точно трупное пятно. Это потому, что он и сам часть трупа...

Она не объяснила, что имела в виду уже обезглавленную империю, а Ренне понял, что дочери просто опротивела семья.

— Я не держу. Уходя, захлопни дверь — шубы, — кинул отец.

Тогда Сузанна решилась, и даже не булькнул под ней половодный кипяток эпохи. Утром за обычным чаем ни слова не было сказано о пропавшей Сузанне: созревшему семени всякий ветер попутный.

Поезд, набитый всякими искателями хлеба и соли, донес и ее, искательницу воли своей; до безымянного, мизерного почти полустанка. Здесь как раз проходила зона того очистительного сквозняка, который, вопреки законам, во все стороны света дул из России.

Сойдя, она бесцельно пошла по дороге. Свирепой раскраски закат громоздился впереди, точно где-то за горизонтом неслыханный происходил пожар.

Стояла тишина, и в ней, на невспаханных полях, качались бурые стебли пижмы.

В деревне ее напоили молоком, вкус которого она почти забыла, но отказали в ночлеге: тогда не верили никакому человеческому слову.

Дорога прямолинейно уводила куда-то в гибель и мечту. Желтая звезда возвестила пришествие ночи. Здесь ее и догнал неизвестный парень в матроске, смуглый и острый; он заговорит о пустяках, она отвечала; он попытался насильно овладеть ею, она пригрозила зубами и ножом; он не обиделся, а лишь засмеялся, и они почти в дружбе продолжали путь по степи.

До мечты стало ближе, чем до покинутого дома. Во мраке явились деревья. На хуторе светилось окно. Они постучали, отворил мужик, лицо которого походило на одно приспущенное веко, из-под которого темный и подозрительный смотрел глаз.

— Тебя искали, Савка... — бросил хозяин.

— Это моя... —как бы зубами лязгнул тот и пропустил Сузанну вперед.

На хуторе им дали коней, и утром они явились в одну из партизанских банд, которою, как ложкой, эпоха помешивала в кипучем украинском котле. Она действовала в тылу у белых, но когда красное командование попыталось прибрать ее к рукам, банда извернулась и перешла на сторону желтолицего Махно. То была пыль, взметнувшаяся из-под сапогов героев.

В этом многолюдном таборе; не признававшем никаких истин, кроме истин, отрицающих все, Сузанну стали звать Марусей, и Савка оберегал ее от всяких скоропалительных друзей.

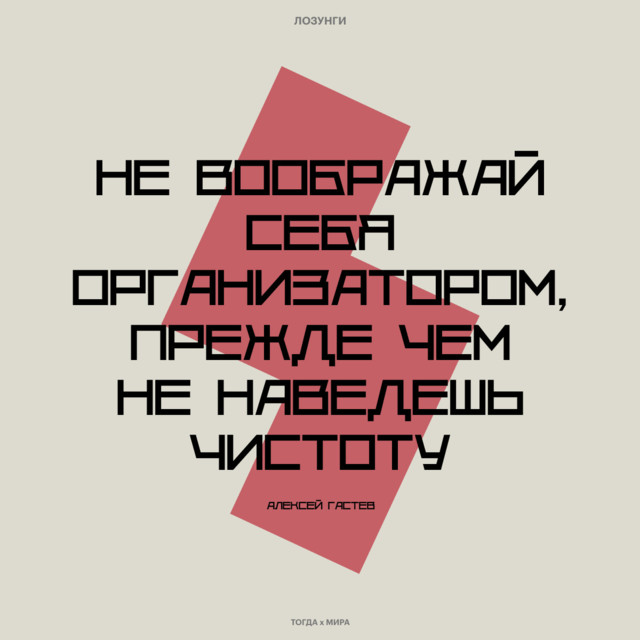

Она еще не имела никакой иной цели, кроме желания стряхнуть с себя вонючую пыль прошлого; радовала и волновала ее самая волна, взметнувшаяся над головою, пленяло самое время, в котором всякие лозунги цвели как песни, с пламенем вырвавшиеся из сердца. Иногда, сидя с пулеметом на своей тачанке, двигаясь куда-то в смертельную неизвестность, она верила, что ей уже удалось желанное перерождение; воистину, ее веселила гибель вчерашнего, проклятого и чем-то дорогого мира.

Сквозь гам и пыль, грохоча и взвизгивая, летели по степи полуварварские колесницы; иные связаны по две в ряд, и на дощатом дребезжащем настиле, привязанном веревками к бортам, плясал под песню какой-нибудь осатанелый казак, готовый и умереть вот тут же, в пляске. От его лихих сапогов, взятых на память о ком-то зарубленном, оставались только голенища, — остальное исплясал, — и черная, мозластая ступня имела свободное соприкосновение: с ускользающими подмостками...

Она привыкла ко всему; созерцание крови поселило в ней не содрогание, а скуку: без крови бывало веселей.

Там не расстреливали, а рубили на куски; под исступленным солнцем их скоро покрывала пыль и коричневая плесень смерти.

Она зевала, когда Харлапко, убитый позже, на перегоне Бирюч — Полтавка показывал на пленных высокое искусство казачьей рубки. «Людина, вони же легка пухната. Не защо повожати людины».

Она зевала, а Савка, неотступный хранитель ее жизни и целомудрия, вздувшимися от ветра глазами взирал на нее со стороны.

Сквозь тонкое сукно немецкой голубой шинели он угадывал ее нетисканную грудь, конусами устремленную вперед, жаждущую впиться в подобную себе мякоть; он видел ее сердце, заключенное как кусок льда в пылающую темницу; еще он помнил украденный в степи поцелуй, и что-то жгло чрево ему, точно туда заскользнула крохотная долька ее губ. Но он не торопил времени, он давал срок созреть событию, и в этом состояла животная мудрость его страсти.

— Ты ж не нашего саду яблоко; ты ж оттуда, куда стреляем. Видно, и вошка наша кому-то всласть пошла. Меня даве Галина спрашивала, с кем живу. Я сказал —с тобою.

— Молчи, собака...

Она никогда не верила Савкину великодушию.

Разделив с вольницей ее рассвет, она частично стала свидетельницей ее заката.

Ее не было в хате, когда Чубенко застрелил Григорьева из веблея, но уже при ней остервенелая вольница побивала камнями на сельской площади григорьевского казначея. Она слышала про крымское разоружение, и потом судьба заставила ее проделать безумный рейд от Сум к Богучару, когда, гонимая летучим корпусом Нестеровича, вольница таяла на бегу.

Из двадцати тысяч людей, выступивших из Екатеринослава, из семисот сорока пулеметов и двадцати трехдюймовок только шесть тысяч, почти безоружных, осталось к концу, да три бесполезных гочкиса.

С ястребиного налету били бронепоезда, бушевали полярные метели, и кто из них больше наносил ущерба, было в суматохе не определить. Люди замерзали сотнями, за артиллерией пропал обоз, в неделю прошли восемьсот верст и выдержали одиннадцать жестоких боев.

Банда гибла, и возникала вновь, и снова гибла. Потом все куда-то схлынуло, Сузанна очнулась лишь через год, и ко времени прибытия в Москву помнила точно лишь две смешных цифры: восемнадцатого мая двадцать первого года постное масло стоило двести шестьдесят тысяч, а махра — восемь... Чего восемь, она уже не помнила.

Женщине легко было укрыться от преследования. Большому человеку понравилась ее решительность и храбрость.

Полгода она работала в армии, откуда ее и послали доучиваться в Москву.

Никто, нигде, никогда не интересовался ее прошлым.

Пять лет в лишениях и сырости она прожила на каком-то чердаке, сходя оттуда лишь в институт да в баню; в эту пору она не видела ничего кроме книг, немногих друзей, да еще дурака в противоположном окне, который ежедневно, приспустив подтяжки, проделывал гимнастику с папироской в зубах.

Встреча с отцом произошла лишь по окончании технического института. Шел снежок и таял налету; женщина вела мальчика, который мимоходом ударял по лужам ярко-красной лопаткой; в улицах продавали кавказскую мимозу, пахнувшую южной весной. Сузанне хотелось сказать кому-нибудь, что, завоевав знание, она завоевала и право на звание человека. Она полистала в аптеке телефонную книгу. Звонок у двери действовал исправно. Дверь открыла мать, в синих очках, в простом коленкоровом переднике.

Улыбаясь, Сузанна ждала позволения войти.

— А, это ты, — без удивления сказала мать, оглядев ее всю от потертой кепки до стоптанных калошек на ногах. — Войди на минутку.

Она вошла, и мать подчеркнуто, как за гостьей, ухаживала за ней.

— Ты давно? — Она придвинула дочери блюдечко с вареньем, знакомое блюдечко с цветочной каемкой. — Давно приехала?

— Уже пять лет.

— Где же была?

— Везде, потом училась. Варенье было из черной смородины, любимой ягоды отца.

Папа жив?.. Там не висит его шуба.

— Да, мы продали. шубу. Он выйдет, только допишет письмо. Бери сухарик.

— Да, я возьму.

— Вот у меня глаза испортились. Это на тебе красное платьице?

— Нет, черное.

Она поисках глазами Назара, но его не было в комнате. — Назар замерз?

— Нет, его съели мыши... — В голосе матери скользнуло минутное раздражение. —

Шубу мы обменяли на крупу. Папа ходит в демисезоне... помнишь, с пелеринкой?

Сузанна вспомнила старомодный тот балахон; когда отец надевал его, грудь его становилась уже и сам он начинах походить на безработного актера. Разговор не клеился до самого прихода отца. Ренне поцеловал Сузанну в лоб не прежде, однако, чем распорядился немедленно отправить деловое письмо. Они остались одни.

— Вернулась? Хорошо... — шамкая, сказал отец и тут же объяснил: — у меня челюсть — надул техник — послезавтра хоть рельсу грызть. Жива?

— Как видишь.

— Гут! — Этого присловья у него раньше не было. — Кто ж ты теперь?

— Инженер, ищу места,

— Ты механик? Была на практике?

— Нет, строитель. Собираюсь ехать.

— Полтораста миллионов строителей не могут стойла себе построить приличного! Все строители...

— Не будем об этом.

— Так, ищешь места. Я не могу, не рассчитывай,

— Я и не прошу! — улыбалась Сузанна.

Косой, раздвоенный оконной рамой, в комнату вторгался тяжкий закатный поток: в свете оранжевой его бахромкой рисовался борт отцовского пиджака. Он стал широк, этот парадный пиджак, его часто гладили, его обшили тесьмой, но и тесьма сносилась; из-за воротника прискорбно торчала вешалка.

— Разреши, я поправлю тебе воротник... — потянулась Сузанна, и тот удивился, но не воспротивился.

— Ты вовремя, — сказал он. — Берут комнату — хочет жилец снизу — на трубе играет громко, точно на паровозе играет. Вещи тут?

— Я не собираюсь оставаться у вас.

Ренне поморщился и быстро взглянул на дочь.

— Окна на юг— тепло, отдельный ход. Боюсь, на трубе — у меня зубы звенят.

— Я подумаю, — ответила Сузанна.

В прежнюю оболочку Сузанны новое влилось естество. Левый глаз ее, точно сведенный тиком, был срезан нижней ресницей заметно больше правого; тревожил и странным образом привлекал этот полуприщуренный глазок. Ренне покашлял.

— Пей чай.

— Я уже пила.

— Хм, замужем?

— Нет.

— Значит, девушка?

— Твой вопрос обижает меня.

— Не то, я хотел — ты здорова?

— Да.

— Больше не спрашиваю ни о чем.

— Спасибо.

Дальше разговор пошел о пустяках. Ренне полушутливо рассказывал о службе, и при этом как бы бравировал своей молодостью, точно боялся, что его сгонят со службы за старость.

— Человека тесемкой нельзя — не пиджак, — пошутил он кстати.

Тут же он обмолвился невзначай, что еще на одно свершение его хватит, а там с рельс долой и на слом без особой проволочки. Вернулась мать и тотчас прошла на кухню варить обед; прислуги они в то время еще не завели.

— Ты, ступай, обними мать! — сказал Ренне дочери. — Ты женщина.

Через закрытую дверь, несясь откуда-то из преисподней, ворвался глухой трубный рев.

— Играет — это его брат. Милиционер — тот протяжней. Учится. У них одна труба — по очереди.

Сузанна засучила рукава и пошла на кухню помочь матери. Вовсе не из жалости, а лишь потому, что до предела опротивел чердак. Она осталась.

***

Леонид Леонов. Рисунки: Владимир Козлинский. Публикуется по журналу «30 дней», № 12 за 1929 год.

Из собрания МИРА коллекция