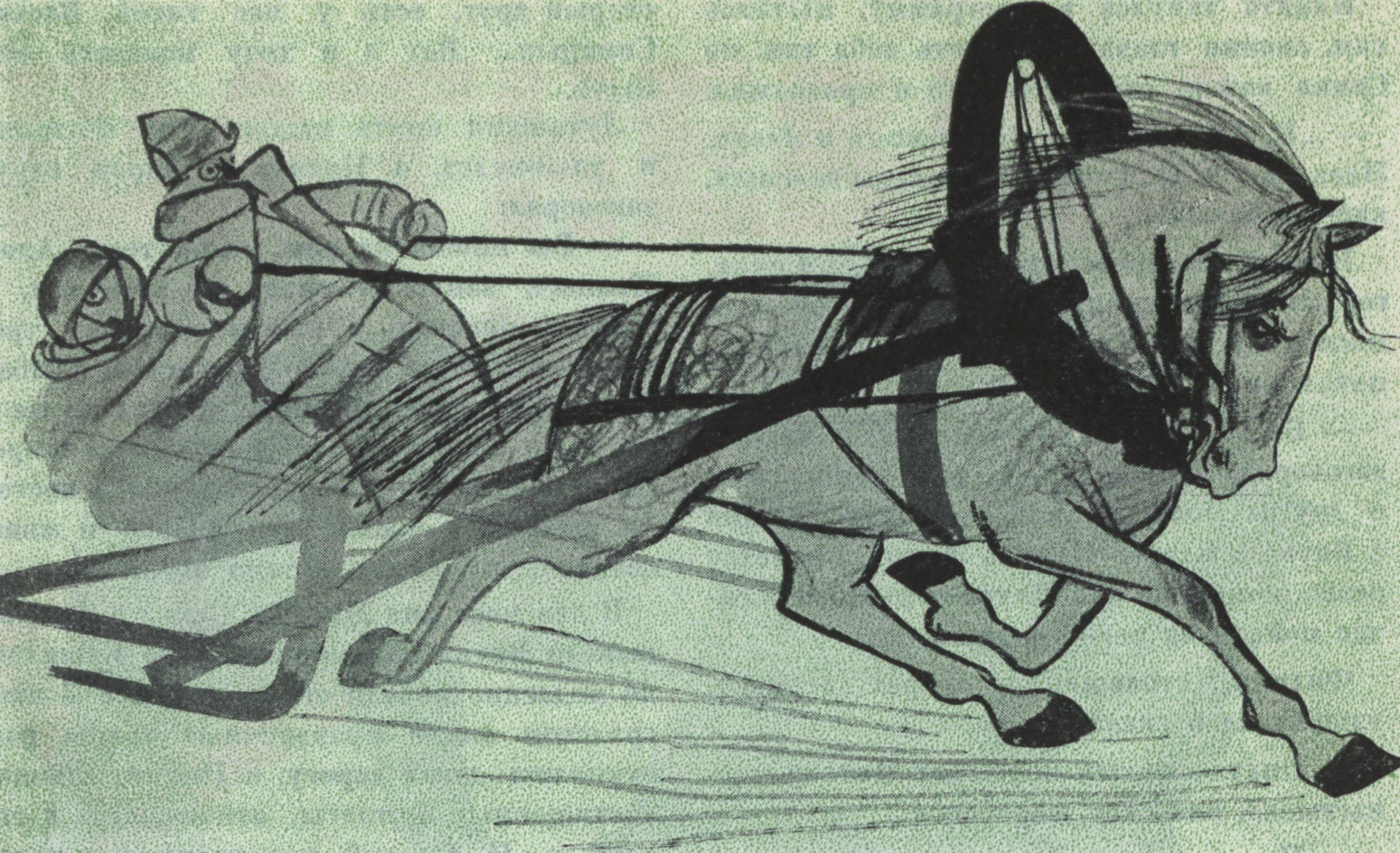

«Торжество Никиты». Пётр Ширяев

К часу дня длинная аллея, ведущая от Ленинградского Шоссе к ипподрому, стала похожей на оживленную, странную улицу: без магазинов и домов. В одном направлении шли и ехали по ней люди непрерывным потоком, словно невидимый насос накачивал из огромного резервуара с Ленинградского шоссе человечью гущу и проталкивал ее вперед и вперед, по изогнутой аллее, к светло-серому зданию беговых трибун, маячившему вдали своей фигурчатой крышей. Одни шли торопливо, словно боясь опоздать на службу, и на ходу просматривали беговые программы; другие — привычным размеренным шагом завсегдатаев; третьи-беззаботной походкой праздничных гуляк, которым все равно — куда не итти.

У входа в аллею надоедали продавцы программ и извозчики, зазывавшие седоков по четвертаку с человека; трамваи выбрасывали все новых и новых людей, а с Башиловки, пересекая шоссе и трамвайные рельсы, конюхи проводили накрытых цветными попонами рысаков в другую аллею, параллельную первой и ведущую к конюшням. И это шествие гнедых, серых, вороных и рыжих коней с горячими глазами и блестящими телами, в капорах и наглазниках, с забинтованными ногами, с выпукло играющими мускулами предплечий и лоснящихся грудей напоминало шествие гладиаторов на арену невидимого грандиозного цирка. Беспокойных и особенно горячих лошадей вели сразу по два конюха на коротких поводьях; за некоторыми шел сам наездник в своем нарядном цветном камзоле и картузике,

Когда Никита по приезде в Москву пришел на Башиловку к Лутошкину, тот встретил его так, как никто никогда не встречал: позвал в столовую, усадил за накрытый стол вместе с Семкой и начал угощать и вином, и пирогами, и закуской, а потом позвал из другой комнаты черноглазую, с рябинками на лице, маленькую женщину и, указывая на Никиту, весело сказал:

— Вот, Сафир, хозяин Внука, Никита Лукич!..

— С приездом, Никита Лукич! — приветливо, за руку поздоровалась с ним маленькая и шустрая женщина и начала угощать чаем и вареньем. Угощая, она не переставала ласково улыбаться ему и Семке и хвалила серого Внука, а когда начинала говорить о Внуке с Лутошкиным, то выговаривала такие слова о его резвости, о его особенностях, о статьях, какие Никита слышал только от ветеринара.

— Баба-то у тебя, видать, настоящий ветинар наш Александр Егорыч, обо всем разумеет! — высказал свое удивление Никита после чаю. Лутошкин засмеялся и ничего не ответил.

В конюшне Никита, лишь только вошел, бросился к деннику, в котором три недели назад оставил своего серого Внука.

Вместо серого жеребенка, в деннике стоял рыжий злобный жеребец...

— Что-о?! Не угадал? — засмеялся Лутошкин в ответ на его вопросительный, испуганный взгляд. — Сюда иди, здесь он!..

Никита метнулся к другому деннику и, лишь только переступил порог, снял картуз и так и остался стоять, разинув рот.

Перед ним был не лохматый с мутной и свалянной шерстью Внук, а блестящий красавец, с пушистым, светлым хвостом, подстриженной челкой, щеголеватый и словно обточенный на токарном станке.

— Ну как? — спросил сзади Лутошкин:

Семка, прижимаясь к отцу, зашептал:

— Не наш, ей богу, не наш, папанька, подменку сделали!..

— Внучек, ты?.. — дрогнувшим голосом спросил Никита и шагнул вперед. Блестящий внимательный глаз остановился на нем, шевельнулись горячие ноздри, и Внук бормоча губами и узнавая хозяина, ткнул его мордой в шеку и потянулся к карману.

Никита торопливо достал из пиджака припрятанный от чаю кусок сахара и прерывающимся голосом заговорил, обращаясь одновременно и к лошади, и к Семке, и к Лутошкину:

— Признал!.. Признал, вишь лопочет, он и есть, Внучек наш. Это я, Внучек, Никита, я, из Шатневки прибыл, по железной дороге, с почтовым, с дому, и Семка тут, мотри — вот он, рядом...

Серый Внук смотрел на Семку, на Никиту, Лутошкина, переставлял смешно уши, будто для каждого произносимого слова требовалось придавать им разное положение, потом потянулся к Семке и окончательно рассеял его сомнения: снял с него картузишко, подержал и бросил. Семка засветился радостной улыбкой и посмотрел на отца.

— Сегодня поедем, Никита Лукич, — проговорил Лутошкин, доставая из кармана беговую программу, — в пятом заезде.. Ты грамотный? Нет? А сын? Ну, Семен, читай вот тут...

Конфузясь, Семка сперва шёпотом, по складам, прочитал первые два слова, указанные Лутошкиным. Никита жадно смотрел на сына.

— В-н-у-к Та-ль-о-ни се-рый же-ре-бец...

— Правильно, так именно, серый жеребец! — торопливо подхватил Никита и снова затаил дыханье.

— …рож-ден тыща двадцать первый год... — смелее продолжал Семка.

— Именно так, в двадцать перьвом, — опять вставил Никита, - самая голодовка была в двадцать перьвом...

— Н. Л. Лыкова...

Никита ткнулся в программу, пытаясь сам, своими глазами, увидеть себя там, но Семка важно отстранил его и продолжал:

— ...Н. Л. Лыкова, от Лю-би-мо-го и Лести. Наездник А. И. Лутошкин, кам-зол зеленый, кар-туз белый...

Никита вытер вспотевший лоб, а Семка, гордый своим уменьем читать, по очереди посмотрел на Лутошкина, на Филиппа, потом на Внука.

— Возьми программу себе на память, — заговорил Лутошкин, — в ней написано и других лошадях, какие пойдут сегодня с Внуком. Ехать, Никита Лукич, придется резво, компания для Внука серьезная! Сейчас пойдем на бег — увидишь сам!

Филипп, стоявший в дверях денника, улыбнулся и сказал:

— Опять вчерась подсылал Митьку, выпытывал, как едет жеребенок...

— Ну, а ты что? — живо повернулся к нему Лутошкин.

— Что!.. Говорю-едет чортом, никакая лошадь не устоит! Потому, если хулить жеребенка, сразу сметит, что темним, а теперь думай, как хошь...

— Да-а уж, кто-кто, а Синицын у меня сегодня наестся, будет помнить Внука! — проговорил Лутошкин, выразительно посматривая на Филиппа.

Никита не вполне понимал, о чем говорят наездник и конюх, но настороженно ловил каждое слово, посматривая то на одного, то на другого. Лутошкин весело хлопнул его по плечу.

— Я, Никита Лукич, нарочно подгадал так, чтоб ехать в резвой компании. Вместе с Внуком пойдет одна кобыленка, Каверза, ре-е-звая, сволочь, а поедет на ней мой старый друг, есть у нас такой Васька Синицын... Вот я и хочу показать ему езду!..

Лутошкин опять взглянул на Филиппа и улыбнулся, а Никита с жаром вдруг заговорил:

— Вы ничего на нем, не бойтесь, Алим Иваныч; запускай сразу во весь мах, и больше никаких, а ежели кнутиком тронешь — ну, тогда только держись! Я с бабой на масленой неделе ноне поехал на ем к свату, в поле выехали, я возьми да хворостинкой его — жик! Веришь, думал и костей не соберем с бабой, как только и живы остались; ну, скажи, прямо молонья!..

В два часа дня Никита, Семка и Филипп вывели Внука из конюшни и по Башиловке медленно повели его на бег. На Ленинградском шоссе праздничные толпы расступались, давая дорогу, и Никита слышал восхищенные возгласы, относящиеся к его лошади. И каждый раз, расслышав таков восклицание, Никита хотел остановиться и объяснить всем этим нарядным и незнакомым московским людям, что лошадь эта его, Никиты Лыкова из Шатневки, самого что ни на есть захудалого мужичка, и что ведет ее сам он, хозяин, на бег за призом, но Филипп сурово покрикивал: «Ты по сторонам-то не глазей, под трамвай попадешь!» И Никита торопливо подбирал поводья и пугливо озирался на проходившие трамвай.

Войдя на беговой круг, Никита и Семка остановились, пораженные ослепительным зрелищем ипподрома. Трехъярусное здание трибун глухо гудело и копошилось тысячами людей, напоминая огромный улей, у которого отняли одну из стенок. Гремела невидимая музыка. Где-то звонил колокол. До кругу проносились нарядные лошади. Все это Семке напоминало цирк на ярмарке, не было только каруселей...

Проводя Внука по черной дорожке к беговой беседке, Никита бросал изумленные взгляды направо, на трибуны, и у него захватывало дух: Внук, Семка и он, Никита, были на самом виду. Все бесчисленное множество народу смотрело на них. И от этого мысли Никиты стянулись в крепкий тугой узелок какого-то точного и краткого противопоставления Москвы и Шатневки.

Он, Никита Лукич Лыков, Внук, Семка — это Шатневка, а справа весь этот улей —Москва. Шатневка шла, а Москва смотрела...

И Никита,, оглядываясь на выступавшего за ним серого Внука, шёпотом ободрял ero:

— Ништó-ништó, Внучек, а ты иди, иди, ништó!..

Филипп тронул Никиту за руку и, указывал ему на быстро мчавшуюся маленькую гнедую лошадку, управляемую наездником в малиновом камзоле, сказал:

— Каверза!. С ней твоему жеребенку бежать, видишь!..

Никита враждебным взглядом проводил уносившуюся по желтой дорожке соперницу серого Внука.

— Рази это лошадь? — презрительно сказал Семка, прикинув в уме Каверзу, как запряженную в воз со снопами. Потом шёпотом спросил отца!

— Папань, а почему на кучере визитка красная? Из флажка сшил?..

В отличие от случайной публики второго яруса, где помещались ложи, зрители, заполнявшие дешевые места, были в огромном большинстве завсегдатаями ипподрома.

Почти все они знали друг друга, знали всех наездников и лошадей, помнили за десятки лет беговые программы и разговаривали между собой на том специфическом языке лошадников, который для человека, попавшего на бега впервые, был почти непонятен и казался языком заговорщиков. У каждого из них, помимо знания лошади и наездника, были еще свои особые, секретные приметы, помогающие им угадывать, выиграет или нет данная лошадь?

— Ты, главное, смотри за его ногой... — называя имя наездника, таинственно шептали они не посвященным в тайны ипподрома новичкам, — если на повороте спустит левую ногу, значит, подает знак, кому надо в публике, чтоб заряжали на него, потому самим им воспрещено строжайше ставить в тотошку...

А вон Яшка — у того вся механика в хлысте! Ты только примечай: как хлыст назад — значит, не приедет, а ежели торчком — ставь как все равно в банк!

И ставили сами, и яростно ругали и освистывали наездников, проиграв. А проигравшись, спускались во второй ярус и, выудив привычным глазом из толпы какого-нибудь новичка с деньгами, не знающего ни лошадей, ни наездников, с назойливостью прилипали к нему. Сделав таинственное лицо, отводили его в сторонку и скороговоркой шёпотом говорили:

— Дармовой заезд есть!.. Ставьте как в банк!.. Ша-агом приедет...

И если жертва выказывала недоверие, отходили с неподдельным отчаянием на лице, всем своим видом говоря:

— Ах, деньги сами в карман лезут, а вы?!.

И подходили снова и в самое ухо бросали:

— Ша-гом! Понимаете — шагом!..

Если лошадь выигрывала — получали определенный процент, а если проигрывала — бесследно исчезали.

На нижней скамье третьего яруса, у самой стены, сидел Аристрах Бурмин.

Не пропуская ни одного бегового дня, он приходил всегда заблаговременно и занимал всегда одно и то же место. Его постоянным соседом был бритый толстяк с неизменным полевым биноклем на шее. Он так же, как и Бурмин, никогда не опаздывал к началу бегов и уходил последним. Толстяк не раз пытался заговаривать с Бурминым о погоде, о лошадях, о наездниках. Аристарх Бурмин не удостаивал ответом соседа неизвестного происхождения. Сидел выпрямленно, как деревянная кукла, опираясь на трость, и, казалось, ничего не видел, кроме бегового круга внизу и проносившихся взад и вперед лошадей.

Когда перед пятым заездом на круг выехал на гнедой Каверзе Синицын, толстяк заелозил на скамье и, не удержавшись, проговорил, обращаясь к Бурмину:

— Исключительная лошадь, обратите вниманье на... на темп хода! Какая согласованность движений! Ее мать, телегинская Тина, не знала проигрыша... Изумительная кобыла! По грязи была свободно без сорок...

— В две восемнадцать, а не без сорок! — поправил голос сверху.

Толстяк с необычайной живостью повернулся к говорившему.

— В две восемнадцать?!. Ну, вот видите! В две восемнадцать по грязи! Вы знаете, когда Николай Васильевич Телегин умер, ее мать, Тину, вели за гробом.

— Поганой метлой таких лошадей гнать с ипподрома, — неожиданно проскрипел Аристарх Бурмин, ни к кому не обращаясь, и продолжал смотреть на беговой круг.

— Это Каверзу-то? — стремительно повернулся к нему толстяк с биноклем, — вы про Каверзу говорите? Ее гнать, с ипподрома?

Бурмин не удостоил его ответом. Наверху засмеялись. А кто-то сказал:

— Поганая-то она поганая, а игра вся на нее! Сейчас своими глазами видал — жена Синицына зарядила в десятирублевых пять билетов...

— Что? Что вы сказали?! — засуетился вдруг толстяк, забывая мгновенно о Бурмине, — жена Синицына? В десятирублевых? Сколько? Пять билетов?..

— Сам своими глазами видал!

Толстяк быстро протискался к трехрублевой кассе и, боясь опоздать, сунул скомканную, задолго приготовленную трёшницу:

— Первый номер.

Получив билет, он вернулся на место и добродушно снова заговорил с Бурминым о достоинствах маленькой гнедой кобылы...

Бурмин молчал и смотрел вниз на усыпанную желтым песком беговую дорожку.

***

Никита с Семкой стояли у решетки, отделявшей зрителей от бегового круга. Солнечный тихий день привлек в это воскресенье на ипподром тысячи народу. В безоблачной синеве над беговым кругом глухо рокотали моторы пролетавших то и дело аэропланов, на хорах трибун весело звучала музыка, гудела толпа, на внутреннем кругу в цветниках били фонтаны, а цветные пятна шелковых камзолов наездников и удары судейского колокола, возвещавшие начало заездов, сообщали особую красочность и волнение яркому, нарядному солнечному дню.

После Шатневки, где покривившаяся избенка, где раскрытый двор, где вечная нехватка хлеба, где нужда провожает и встречает каждый день, — все здесь было диковинно и чудесно!

С того момента, когда на кругу появился малиновый камзол Синицына, все внимание Никиты устремилось к нему. Он хорошо разглядел его круглое краснощекое лицо и запомнил на всю жизнь. Запомнил и лошадь. Маленькая гнедая кобыла, заложив уши, проносилась мимо пулей и напоминала заводную машинку быстрым и четким перебором ног. Никогда не видавший беговых лошадей, Никита инстинктом угадывал в ней серьезную соперницу своему серому Внуку. И каждый раз, когда малиновый камзол появлялся перед ним и Семкой, на сердце Никиты словно ронял кто крупную холодную каплю.

Лутошкин выехал на Внуке после всех.

Проезжая близко от решетки, он весело посмотрел на Никиту и кивнул головой ему. На Лутошкине был шелковый зеленый камзол и белый картузик. Серый Внук с бинтами на ногах и гордо вскинутой головой показался Никите необыкновенным и чудесным, как в сказке... Рядом с Никитой стоял человек в очках и, смотря на проезжавших мимо 10-шадей, что-то отмечал на листке бумаги. Никита тронул его за плечо и, указывая на Внука, проговорил.

— Мой, наш жеребенок-то... Внучек, шатневские мы...

Человек в очках посмотрел на Никиту, потом на Семку и ничего не ответил.

— На приз побежит ноне! — добавил Никита.

Перед тем, как из судейской беседки прозвучать колоколу, призывающему соперников к старту, Лутошкин, уехав на другую сторону круга, выпустил Внука оттуда в резвую. Тола в трибунах глухо загудела. Никита расслышал в этом гуле одобрение своему питомцу, и, словно из полного с краями ведра, затоплявшая его гордость выплеснулась в новой попытке заговорить с человеком в очках:

— Наш жеребенок-то!.. Мой, Никита Лыков я...

В это время сверху упали звонкие удары колокола. Человек с красным флагом, стоявший по другую сторону беговой дорожки на деревянной трибуне, как для ораторов, вскинул на плечо флаг и зычно крикнул:

— На ме-ста-а-а!..

Шесть лошадей, словно дрессированные лошади в цирке, разбившись на две группы, по три в каждой, крупной рысью прошли мимо Никиты влево, каждая группа по противоположной стороне дорожки.

Серый Внук шел первым в дальней от Никиты группе. У Лутошкина было сосредоточенное и, как показалось Никите, злое лицо. Проехав влево до того места, где на дороге стоял человек с какой-то бумажкой в руках, все шесть лошадей повернули назад и стремительно ринулись вперед, при чем Лутошкин очутился крайним к решетке, за которой густо толпился народ. Не доехав до человека с флагом, серый Внук заскакал. Сверху тотчас же зазвонил колокол, и опять все шесть лошадей, в том же порядке, как и в первый раз, прошли перед Никитой.

— Вор-р-ро-очь! — закричал человек с флагом.

И опять серый Внук запрыгал, зазвонили опять сверху, загудела публика, и Никита видел, как Лутошкин, проезжая мимо человека на трибуне, что-то сказал ему, а тот сейчас же крикнул вверх, туда, где звонили в колокол:

— Шесто-ой сза-ди! Сзади шест-ой!..

После Внука начали скакать другие лошади, не доходя до старта. Публика волновалась, кто-то пронзительно свистнул, кричали сверху, кричали снизу, в пятый раз принимался звонить колокол...

Никита приметил, что гнедая кобыленка ни разу не запрыгала, и каждый раз, когда поворачивали все, стрелой вырывалась вперед остальных. Семка дернул отца за полу.

— Папань, а чего они крутят? Шестой раз кругаля дают!..

— Нишкни, молчи, по положению делают! — шопотом ответил Никита, сам ничего не понимая.

— Запустили бы вовсю сразу! — пробормотал Семка недовольно, — а то как в кадрель все равно играют...

— Вор-р-рро-очь! Полевые тише-е, Лу-тошкин ти-ише, наза-а-ад. — раскатывался зычно человек с флагом на плече и в один какой-то момент ткнул флажком вниз и коротко вскрикнул:

— Пшел!

В тот же момент сверху один раз отрывисто звякнул колокол.

Малиновый камзол резко выкинулся вперед. Серый Внук с поля, опережая остальных лошадей, метнулся за ним и сразу съел расстояние, отделявшее его от гнедой Каверзы, но, к ужасу Никиты, вдруг прыгнул и заскакал. Никита видел лицо Лутошкина с перекошенным ртом, его глаза, бросившиеся за малиновым камзолом, уносившимся по бровке, заметил судорожное движение рук, передергивавших возжи...

Внук с задранной головой запрыгал на месте.

В публике раздались одобрительные возгласы по адресу Синицына и Каверзы.

— Поеха-ал!

— Вот это приемчик предложил!

— Теперь до свиданья!

— Да кто может с этой кобылой ехать? Кобыла в две пятнадцать!

Толстяк неизвестного происхождения, наблюдавший в бинокль за стартом, опустил бинокль и повернулся к Бурмину.

— Ну что?!. Поганым помелом? Вы знаете, в какую резвость приняла кобыла?! Ее мать Тину за гробом Николая Васильевича вели...

Достав из кармана билет с номером первым, он повертел его в руках, так, чтобы Бурмин видел, и с усмешкой добавил:

— Верное дело. Как в банк!

Сбой Внука после старта был полной неожиданностью для Лутошкина. Когда Внук сорвал, у него замерло сердце, и мысль, что он проиграл, парализовала волю. Как в бреду, промелькнул перед ним справа нарядный костюм Сафир у решетки; потом дальше — Никита с раскрытым ртом и вскарабкавшийся на решетку Семка, а впереди, слева, уходивший малиновый камзол. Гул толпы накрыл тяжелой шапкой...

— Кончено! Проиграл! Не догнать!!

Но это мутное, расслабленное состояние, как захлестнувшая в море волна, перекатилось, и в следующий миг Лутошкин привычным усилием собрал в жесткий комок всю свою волю и упрямо бросил ее по возжам в стальные удила, к губам Внука.

Внук замотал головой, словно хотел освободиться от удил, ставших вдруг необычно жесткими, но они были неумолимы и властно подсказали ему ту ногу, которую надо выбросить вперед. На миг он замялся, как-то странно переменил ногу и вдруг, словно нашел себя, поймал утерянный теми и вытянулся в бешеном порыве вперед, за ушедшими далеко лошадьми.

Секундомер в левой руке отметил потерянные секунды. Лутошкии учел резвость приема, силы соперников и расстояние, отделявшее его от них. Серый Внук в посыле быстро съел этот просвет, прошел поворот бровкой, выходя на прямую, Лутошкин уверенно вывел жеребца в поле, легко обходя одну лошадь за другой. По тому, как свободно прибавлял Внук, он чувствовал, что для борьбы с Каверзой у него хватит запасу... Запас этот Лутошкин хотел сберечь до выигрышной прямой и там побить гнедую кобылу и малиновый камзол, но мысль, что серый Внук, быть может, завтра же будет уведен своим хозяином навсегда с ипподрома и никогда уже не покажет свою резвость, изменила это решение...

В толпе, напряженно следившей за бегом, раздались голоса:

— Смотрите, смотрите, Лутошкин поехал! Смотрите, как едет полем!!.

Но в ответ им сейчас же отозвались враждебно десятки других:

— За Каверзой ему не ехать!

— На сбою потерял три с лишним секунды, теперь их воротить трудно!

— Вымотается на таком броске!

— Никак невозможно ему выиграть у этой кобылы, — с уверенностью говорили знатоки, — Синицын едет свободно, складывает езду, как хочет!..

Никита, когда увидел, как справившийся Внук догоняет ушедших вперед лошадей, дернул за рубаху Семку с решетки и торопливо прошептал:

— Читай, стервец, «живые помощи»! Чтоб приз Внучку дали. Читай, говорю!..

— Да я не знаю!..

— Читай, говорят тебе, ну!?

— Никита и сам не знал, кроме первых двух слов, молитвы, но страстно продолжал шептать их, не спуская глаз с лошадей, выворачивавших на прямую.

Теперь все шесть лошадей шли по прямой. Впереди, с просветом от остальных, — маленькая гнедая кобыла. Но вдруг словно что случилось с пятью лошадями. Со стороны было такое впечатление, что все они вдруг остановились, а едет только один серый жеребец полем. Малиновый камзол поплыл назад, а на него надвинулся зеленый камзол Лутошкина, поровнялся, скрылся за ним и выдвинулся медленно вперед, дальше, быстрее, и гнедая Каверза поменялась местами с серым Внуком, уступая в борьбе ему бровку и первенство.

Никита и Семка перелезли через решетку, отделявшую их от беговой дорожки, и приседая и шлепая себя по бокам и бедрам, кричали друг другу и публике:

— Мотри, мотрите! Наш передом, ей богу, наш, Внучек! Мотри, как запустил!..

Глухо волновались трибуны. Публика лезла на скамьи, на барьеры лож, на перила крыльца. Зеленый камзол Лутошкина неумолимо уходил вперед. Расстояние между Внуком и Каверзой быстро увеличивалось. Внук ушел на целый столб, но было видно, как Лутошкин еще и еще посылает жеребца.

— Куда он едет?! Все равно выиграл! — слышались восклицания.

— Что он спятил, что ль?!

Никита, прыгая на месте, сорвал картуз и шлепнул его о-земь в неуемном азарте:

— Сыпь, Внуче-ек! Э-х ты, разлюли, моя мали-ина! Во-о, как у нас! Сыпь!..

Семка крутился волчком около отца в визжал поросенком.

— Да он их за флагом хочет оставить! — кричали в публике.

— И оставит, факт!

Аристарх Бурмин повернулся к толстяку с биноклем и скрипнул:

— Где ваша Каверза?

— А что вы хотите?! — с бешенством комкая билет, огрызнулся толстяк, — ясное дело! Лутошкин всегда был мошенником, подготовил темненькую лошадку, сам зарядил в тотализатор, вот и едет!

— Не темненькая, милостивый государь, а орловская! — надменно проговорил Бурмин.

— Внук Тальони-то орловский? — язвительно спросил толстяк, — как же это у вас вышло? Дед на три четверти американец, Гей-Бинген, бабка метиска от Барона Роджерса, а внук орловский? Таких вещей не знать!..

Толстяк оборвал речь на полуслове и, свесившись вниз, через барьер, яростно завизжал навстречу подъезжавшему в трибунам Лутошкину:

— Жу-у-улик! Моше-енни-ик!.. Во-ор!.

И снова злобно повернулся к Бурмину, наблюдавшему с измененным, побледневшим лицом финиширующего серого Внука.

— Если вам угодно знать, и бежит-то в этой лошади кровь Тальони!..

— Орловская кровь бежит! Тальони ваш — дрянь! — вскрикнуд Бурмин и встал. — Его мать, Лесть, серая, в моем заводе была, моя кобыла была!

— Была да сплыла, Аристарх Сергеич! — называя его в первый раз по имени, со вздохом проговорил толстяк неизвестного происхождения, — У меня, если вам угодно знать, тоже собственный завод был и тоже уплыл...

Бурмин не слушал. Прямой, высокий, он протискивался к выходу, бледный, с горящими, странными глазами...

Лутошкин, подъезжая к трибунам, оглянулся на брошенных далеко позади соперников и поднял еще раз хлыст. И Внук, словно это была не лошадь, а бездонная сила, ответил на последний посыл новым страшным броском, финишируя в рекордную резвость. Трибуны заревели от восторга. Публике было видно, как навстречу остановленному рысаку бросились две странные фигуры и повисли у него на поводьях.

Лутошкин слез с американки и расцеловался с Никитой.

— Спасибо тебе, Никита Лукич, за Внука, за... за... такую лошадь! Спасибо, земляк...

— Да я что.. Я ништо, Алим Иваныч!.. Я с моим расположением, я... я... мне что?.. Тебе благодарность большую, Алим Иваныч, а мы что...

Никита переводил взмокшие глаза на Внука, на его огневые раздувавшиеся ноздри и не мог больше выговорить ни слова, а Семка целовал мокрое, лоснящееся плечо лошади и ревниво не хотел отходить от нее...

Из-за решетки что-то кричала Сафир и махала белым платком.

***

Пётр Ширяев. Художник: Михаил Черемных. Публикуется по журналу «30 дней», № 3 за 1929 год.

Из собрания МИРА коллекция